11月國內院線,最值得期待的好萊塢大片——

《飢餓遊戲:鳴鳥與蛇之歌》肯定算是一個。

2012年,《飢餓遊戲》橫空出世。

4部電影,累積30億美元票房。

不僅掀起了好萊塢翻拍青少年科幻小說的熱潮;

更是將「大表姐」詹妮弗·勞倫斯,捧為頂流新貴。

時隔8年,前傳回歸。

誰承想,沒有爺青回,只有「爺青碎」。

口碑方面,爛番茄63%,MTC53分。

系列口碑墊底,CinemaScore觀眾評價B+(《驚奇隊長2》B《AI創世者》B+)。

票房方面,國內開畫票房3000萬,全球開畫票房9850萬美元。

系列最崩票房,儼然今年「好萊塢IP續集必撲街」play中的一環。

一代神片,怎會淪落至此?

今天聊聊——

「飢餓遊戲:鳴鳥與蛇之歌」

2023.11.17

飢餓遊戲

《飢餓遊戲》電影,改編自蘇珊·柯林斯創作的同名小說。

被稱為有史以來最暢銷的青少年反烏托邦科幻IP。

蘇珊·柯林斯

系列世界觀,設定在近未來。

北美洲大陸上,建立起一個奉行獨裁統治的施惠國。

該國以都城為中心,分為12個行政區(曾經是13個)。

行政區源源不斷地向都城供應物資,以滿足貴族糜爛奢華的生活。

多年前,施惠國爆發過一場內戰。

行政區奮起反抗,終被都城鎮壓。

作為對叛軍的懲罰,都城規定——

12個行政區,每年要選出一對少男少女貢品。

貢品將在都城競技場,參加大逃殺生存比賽。

這場比賽,即是「飢餓遊戲」。

《飢餓遊戲》系列,主要圍繞大表姐飾演的凱特尼斯展開。

講述她被迫參加第74屆飢餓遊戲,在殊死搏鬥中活到最後。

凱特尼斯在遊戲中展現出的勇氣、堅韌與智慧,成為反抗暴政的象徵。

星星之火,可以燎原。

最終,她帶領反抗軍打敗施惠國總統斯諾,解放了人民。

電影《鳴鳥與蛇之歌》,將時間線撥回正傳64年前,即第10屆飢餓遊戲。

主人公改為了大反派,施惠國總統科里奧蘭納斯·斯諾。

正傳的斯諾總統

前傳的少年斯諾

18歲的斯諾,還是年輕有為的都城高材生。

第10屆飢餓遊戲期間,他被選為貢品導師。

與來自12區的貧困女孩露西·格蕾,組成了遊戲搭檔。

斯諾和露西

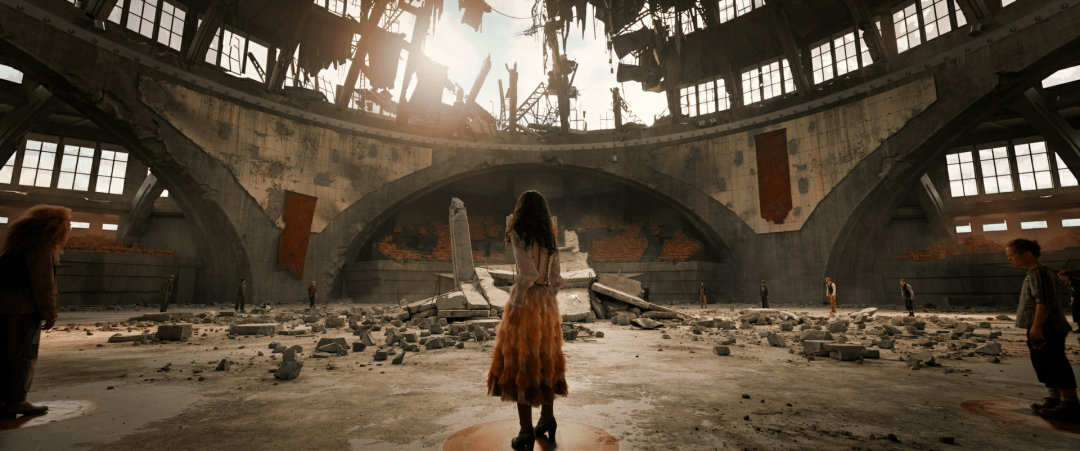

競技場上。

斯諾使出渾身解數,幫助露西在生死角逐中活到最後,以贏得獎勵。

競技場外。

心底的不忍和善意,令斯諾對露西產生了超越搭檔的感情。

當飢餓遊戲的規則與怦然心動的愛情背道而馳,

他不由得被推向了行差踏錯的人生軌跡……

看點

《鳴鳥與蛇之歌》由弗朗西斯·勞倫斯(《飢餓遊戲2/3》《我是傳奇》《康斯坦丁》)執導。

原班主創回歸,製作保住了系列標準水平——

弗朗西斯·勞倫斯

反烏托邦世界觀,依然風格鮮明。

陽光明媚的都城,與愁雲慘淡下的12區,形成對比;

觀眾沒心沒肺的狂歡,與貢品勾心鬥角的絕望,生成對照。

構建起一個冷漠、壓迫、不公、病態的虛構世界。

飢餓遊戲大逃殺,依然簡單明快。

分級限制,《飢餓遊戲》肯定遠比不上《大逃殺》血腥殘忍。

不過,本片還是貢獻了一場相對驚艷的「天降蛇雨」。

五彩斑斕的毒蛇,如潮水般將貢品淹沒,凄厲的慘叫響徹競技場。

真·頭皮發麻。

作為系列前傳,彩蛋當然少不了。

影片中,出現了大量正傳出現過的元素:

白玫瑰、「反抗序曲」The HangingTree、「虎女」泰格里斯·斯諾……

《飢餓遊戲2》(上)《鳴鳥與蛇之歌》(下)

其中最驚喜的,當屬「凱特尼斯」。

正傳電影中,大表姐飾演的主人公,名叫凱特尼斯。

《鳴鳥與蛇之歌》則揭示,凱特尼斯是一種沼澤土豆。

這種植物代表著堅強和韌性,同時也是美麗的花朵。

影片中,露西說過的最後一句話,是她要去尋找凱特尼斯。

是暗示,凱特尼斯是露西的後代;

也是預言,凱特尼斯最終打敗了斯諾。

露西的屈膝禮(上),是對凱特尼斯(下)的致敬

最大看點,還是「反派黑化史」的角色塑造。

影片中,斯諾出身名門。

然而,內戰中,他的父親被叛軍殺害,母親也因難產而死。

戰後,斯諾只能在一貧如洗的祖母和表姐撫養下長大成人。

因此,斯諾自打記事起,便扛起了家族的重任——

他既要掩蓋潦倒的家境以維護面子,也要肩負起重振家族榮光的使命。

這,令他成長為不折不扣的功利主義者。

他如「蛇」一般。

狡猾,傲慢,野心勃勃,心狠手辣,信仰弱肉強食的叢林法則。

而露西,出身貧寒、無父無母,靠賣唱和流浪在第12區長大。

她如「鳴鳥」一般。

機警,善良,無拘無束,敢愛敢恨。

斯諾和露西,兩個經歷過人情冷暖、江湖險惡的年輕人。

在飢餓遊戲中,從各懷鬼胎的搭子,變為生死相依的隊友……

再變為兩情相悅的戀人。

只是,「鳴鳥與蛇」的愛情,註定不可能上演戀愛腦的傻白甜童話;

階級地位的鴻溝、互相利用的猜忌總在山盟海誓間,揮之不去。

於是,結局並不意外。

斯諾在遊戲中作弊,被流放到12區,打算和露西私奔逃亡;

露西卻在戳穿斯諾背信棄義的真面目后,最終背刺了愛人——

斯諾站在空蕩的森林中央,目睹露西用毒蛇咬傷自己,消失在視野中。

痴心辜負的憤怒,悔不當初的遺憾,無能為力的釋懷,死到臨頭的恐懼……依次滑過面孔。

一剎那,一股腦,千頭萬緒,千瘡百孔。

以斯諾殺死心底最後一絲天真的萬念俱灰,定格黑化墮落瞬間。

影片結尾,響起了《飢餓遊戲3》中斯諾總統的台詞:

「愛恰恰是人最脆弱的軟肋。」

這是彩蛋致敬,也如同角色悲劇的判詞。

在好萊塢劇本愈發敷衍、角色越發單薄的大環境下(此處拉踩隔壁超英大片),

《鳴鳥與蛇之歌》暗流涌動的角色塑造,已經難能可貴。

槽點

聊完看點,也該說說槽點。

大家鎮定一下情緒,我準備開噴了——

首先,影片實在太過冗長。

158分鐘的電影,分為了三個章節。

前兩個章節還好,劇情連接緊密。

到了第三個章節,畫風陡然一變,節奏豬突猛進。

就像一口氣看了3集迷你劇,或是一部半電影,看得身心俱疲。

其次,還是系列的老毛病——

不見「飢餓」,疲於「遊戲」。

具體來說,反烏托邦的背景設定,只是小打小鬧。

科幻細節,空中樓閣;人性博弈,泛泛而談;權力鬥爭,一筆帶過。

情節聚焦於青少年的愛恨情仇,卻要硬拗細思恐極的史詩感。

看下來,如同字面意義上的「stay hungry,stayfoolish」。

最重頭的「遊戲」廝殺,雷聲大、雨點小。

沒有酣暢淋漓的動作,沒有爾虞我詐的智斗,沒有千鈞一髮的驚險;

只能靠簡陋粗糙的「特效奇觀轟炸」吸引眼球。

看下來,如同過家家般兒戲。

最想吐槽的,還是360°無死角拉胯的配角陣容。

「白雪公主」瑞秋·齊格勒飾演露西。

演技不能說是一般,只能說是沒有。

五官亂飛的「賣慘」表演,忍不住想起被流量支配的恐懼。

再加上,為了充分體現角色的歌伶人設。

她登場要唱歌,戰鬥要唱歌,約會要唱歌,分手還要唱歌……

左手賣慘,右手唱歌,愣是演成了「美國好聲音」。

「小惡魔」彼特·丁拉基飾演飢餓遊戲創造者。

寥寥無幾的戲份,撂下過無數狠話,但始終臉上寫滿了「鐵好人」。

角色的存在,似乎只是為了滿足權游粉的惡趣味——

讓小惡魔再和Snow(斯諾/雪諾)同框一次。

維奧拉·戴維斯飾演飢餓遊戲設計師。

貫穿全片的戲份,不是在擠眉弄眼,就是在一驚一乍。

不知道的,還以為在演喬丹·皮爾恐怖片。

沒活可以咬打火機

看完《鳴鳥與蛇之歌》,相信很多影迷又懷念起了正傳。

誠然,《飢餓遊戲》大火,有大逃殺題材仍未泛濫的時代紅利;

影片中,對於人性的探索、階級的解構、媒體的反思……

今天看來可能都稍顯幼稚,很難當作嚴肅科幻對待。

不過,正傳系列,最起碼「好看」。

顏值巔峰的大表姐,貢獻了好萊塢青春片有史以來最精湛的演技。

配角陣容,更是彙集了錘弟、小玫瑰、山姆·克拉弗林……

哪一個挑出來,都最起碼「賞心悅目」。

小玫瑰

山姆·克拉弗林

回頭再看前傳:

五顏六色的皮膚,五花八門的取向,一言難盡的演技……

大寫的「顏值降級」。

跨性別女二(左),哥倫比亞裔女主(右)

人們懷念過去,常常是為了對抗現實。

儘管全靠同行襯托,片子算不上爛,但也實在忍不住遺憾。

此前,導演曾透露,前傳有拍三部曲的打算。

作為粉絲,只能祝系列見好就收,不要再來狗尾續貂砸招牌——

實在沒活了,可以咬打火機。