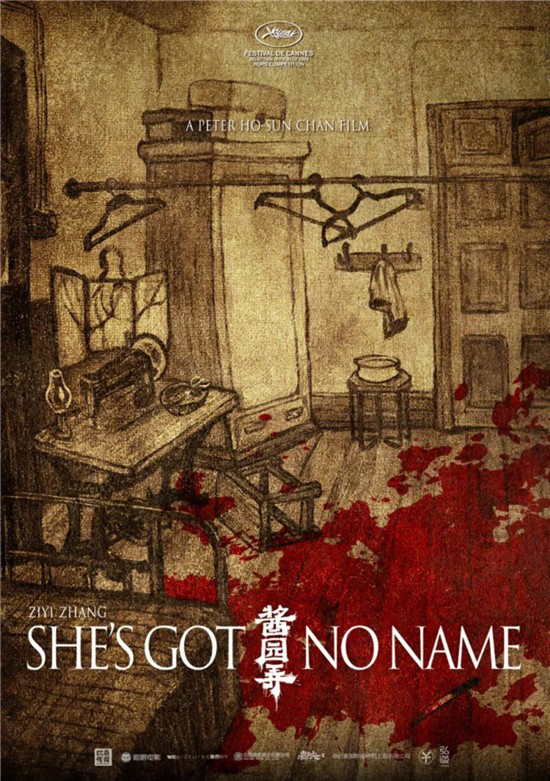

影片《醬園弄》自官宣以來,可謂備受關注。這也是演員章子怡繼《一代宗師》之後,時隔多年主演的電影。影片質量到底如何呢?

小電君在戛納前方的小夥伴馬緹帶來第一手觀影報告~電影節已經結束,也特別感謝巴黎歐萊雅對本次戛納電影節全程報道的支持。

5月24日晚,萬眾期待的陳可辛新片《醬園弄》於戛納電影宮舉行世界首映。兩個半小時倏忽而過,電影散場后,戛納電影節也終於臨近尾聲,而《醬園弄》也不失為一個精彩的結尾。

影片以民國四大奇案之一醬園弄殺夫案為核心,但卻並不局限於主人公詹周氏(章子怡飾)一人,而是描繪了一個時代的眾生群像……大量人物如走馬燈般輪轉,但卻並不顯得局促或雜亂,也並不流於潦草或浮淺。他們共同構築了那個時代生存譜系,讓我們得以更切近地感受歷史巨變中每個普通人的抉擇。

影片分為黑白與彩色兩個故事時空。兩者之間既在劇作上互相補充,也使得講故事的張力貫穿始終。彩色是案發之後的當下,而黑白則是案發前人物的交匯。

在彩色時空中,警長查探案件、藝術家搬演案件、律師介入案件、算命先生預言案件;而捲入案件中的每個個體則一方面提供自身的視角,另一方面成為被各種言辭、敘事乃至表演所闡釋的對象。

與此同時,我們也在這個彩色的世界里看到了風起雲湧的背景:抗戰末期日本殖民統治的逐漸瓦解,與之合作的傀儡政府終爾覆亡,風起雲湧的救亡運動伴隨著女性意識的崛起,以及隨之而來的監獄案件重審。如此種種都與人物的命運並置在一起,形成一幅各元素相呼應勾連的歷史圖景。

值得注意的是,彩色時空中,我們看到的更多是對事件的闡釋。

因為這個驚天動地的案件已然發生,它巨大的輿論影響已然展開,而它的真相仍未被完全揭開。陳可辛導演在這部分中加入了大量的舞台劇內容來與現實的探案進程形成呼應。這是遵從原作也符合時代的劇情設計,當時的人們的確有許多通過舞台劇了解現實,而舞台劇創作者也緊跟現實潮流與觀眾期待來編排作品。

更重要的是,舞台意味著虛構,而虛構意味著與現實永遠無法消弭的距離。

在這一虛構化過程的插入中,觀眾一方面能感受到事件之外的歷史思潮如何提供了特定的解讀視角,另一方面則感受到這些視角本身如何可能有其局限性。這種微妙的敘事方式促使我們保持對人物和現實的開放性態度。

由此一來,我們在黑白的時空中能夠看到人物更複雜的情緒,也看到多重的力量關係如何高密度地扭結在現實之中。

在這些記憶的碎片里,語詞和媒介之外的世界逐漸向我們顯露。怯懦的人如何可能願意幫助另一個人?他是否另有所圖?素不相識的邊緣人為何會在危急時刻挺身而出?而一段終而破碎的婚姻,在什麼時刻開始萌芽,又從什麼時刻開始動搖?

如此種種都不是簡單的線性變化,而始終伴隨著並不純粹的情感與猶疑的心理。不知不覺中,攝影機對人物的注視抵達了一種更為溫柔的平等,觀眾也得以在這個體系中不同的位置感受到社會與時代在每個人身上碾壓而過的痕迹——而在這樣的碾壓中,他們並沒有屈服,而是始終在夾縫中開鑿著自己的生存空間。

在此不得不提及演員們對各個角色的出色演繹。這當然是導演技巧與劇作設計整體之下的效果,但幾乎每一位演員都貢獻出了精當乃至動人的表演。章子怡當然是整部作品的定海神針。

從她的眼神與身體姿態中,我們既能看到一個不識字的女性在面對文字媒介、面對社會規程時的遲鈍與惶然,也能看到一個仍然渴望愛卻仍然要斬斷愛的女性的無奈,更能看到記憶與情感的重負之下仍必須選擇生存的巨大張力。

而章子怡之外,其他演員都給出了極具可信度的表演。

時代的群像絕不是要深挖每個人物,而是要在每個次要人物出現的短暫時間中,去勾勒他們不可抹除的存在,為他們注入鮮活的生命力。

以飾演葉伯修的范偉與飾演陳開州的此沙對手戲而言,寥寥幾筆,我們便看到了兩代法律工作者的精神對話。葉伯修不過是一個平凡的律師,他不過是想通過這樁案子來提升職業地位;陳開州則是學成歸國的熱血青年,口中重複著自己相信的進步口號。

一場戲中,范偉調侃此沙「不要再喊口號了」,此沙卻回應了他這些口號背後他與母親的生命記憶。到另一場戲時,葉伯修的眼神中閃著淚光:他已被陳開州的理想主義精神打動,他也發現他的努力可以不僅是為了自己,也同樣為了詹周氏、為了這個時代的進步。然而陳開州反而退卻了,因為他作為法律界的新人,無法承擔輸掉生涯第一樁官司的成本。

這轉瞬間的精神互換帶來了如此強大的情感衝擊。演員們精確的表演也引領我們走向更深的思索:他們真的相信這些嗎?他們僅僅相信這些嗎?他們的理想是不純粹的嗎?假如的確是不純粹的,那他們的行動又如何改變現實呢?

影片中,陳可辛著重突出了兩種意象。

其一為灰塵與煙霧,其二為手。

對這兩者的刻畫幾乎提取出了影片的核心動力:灰塵與煙霧,它們輕到只能隨著隨著外部的力量流動;而手,則是人物的行動與意志,有著千鈞的重量。

灰塵在街道上揚起,在樓道木板的嘎吱聲中振動,在閃爍的煙頭之上飄飛。它們只能流動,只能被驅逐;但它們在物質的現實之中,在鏡頭之下的舞蹈中,又何嘗不已經見證了這個事件?當詹周氏在狹窄的房間中陷入絕望的時刻,或許只有灰塵注視著、陪伴著她。

手則不斷地跨過人與人的界限向外伸展。那是詹周氏與大塊頭結婚照上搭在肩頭的手,也是王許梅、西林、葉伯修等等向周惠珍伸出的手,也是薛至武或是其他男性角色向女性生活空間侵入的手。

在手的特寫中,我們看到了一個身體的同時也是文化的人際關係軌跡。它既可能是一種冒犯或是越界,也可能會搭起短暫的策略性同盟,更有可能用感知來通達情感,建立起人與人之間仍然動人的親密性。

在這種塵與手的交錯中,我們跟隨陳可辛、跟隨一眾演員,看到了這個時代的紛繁圖景,看到轟轟烈烈,看到壓迫與絕望,也看到求生與掙扎,更看到她們或他們,仍然雙手緊握的力量。