《五十公里桃花塢》這節目樂呵樂呵追到第四季,以致於昨天#宋丹丹退休#上熱搜讓人一時有點恍惚。

最新一期節目里,宋丹丹談起《桃花塢》或將是她最後一份工作。

這位「尷尬九分鐘」的塢學締造者,曾被吐槽「晚節不保」,卻成了堅持錄到第四季節目的唯一一位老人。

但肉眼可見的變化卻是,曾經的氣焰被逐漸澆滅,開始收斂鋒芒。

早從去年第三季開始,跟早期被吐槽強勢「媽味」相比,宋丹丹變了。

每每興起想整活兒,汪蘇瀧一句「媽媽呀,又想上熱搜啦?」就能治她。

經歷過輿論危機的宋丹丹顯然怕了。

可她真的只是因為被輿論罵怕了嗎?

未必。

這季的宋丹丹,光用「乖順」去形容還不夠。

更有種從前線退居後方的疏離感和孤獨感。

最新一期節目里,老塢民們也察覺到了。

尤其在桃花塢的「老伴」張國立缺席的時候,汪蘇瀧明顯感覺到宋丹丹這季參與度變少,董璇也察覺到她孤單的背後,一種老母親同款自卑。

於是,一場專為宋丹丹舉辦的驚喜在桃花塢悄然展開。

不同於以往常見的同事限定驚喜,這次頗有點給家裡老人「祝壽」的既視感。

負責牽頭的董璇像操心的長女,先是找其他老塢民錄製驚喜視頻,攛掇出門在外的其他「子女」來個遠程問候。

和很多想關心長輩的晚輩一樣,擔心她無法融入,便把她之前負責的「八零舞廳」重新開張,給她找點事做。

為了讓她多點參與感,每個人便寫下心愿製作成心愿簽盒,讓她體會到被需要的感覺。

其中,王傳君寫的紙條讓大家犯了難——

想看宋丹丹現場重演《萬家燈火》。

原本大家都不抱希望,以為按宋丹丹的個性會當場拒絕。

沒想到她為了不讓大家失望,不僅爽快應允,還一秒入戲,演哭所有人。

但我相信她身邊這群年輕人的眼淚不只是被那個表演片段所打動。

在桃花塢,宋丹丹是所有年輕人口中的「丹媽」,因為強勢和愛當月老曾給過人難堪,也會在孩子們各自結伴后獨自琢磨著給他們做飯。

大家(包括觀眾)已經習慣她這層不討巧,也不太討喜的身份。

而這次驚喜成了一個極具隱喻性的轉變標誌,把她從「丹媽」還原成「宋丹丹」。

當所有女生穿上她的經典角色「皮膚」,被她的表演才能折服,人們又一次更完整地認識了她。

宋丹丹是變了。

一來,輿論確實對她起了作用,被周圍人眼神提醒后,往往撂下一句「我不說了」也就作罷。

二來,是因為我們觀眾代入的視角也在悄然轉變。

在桃花塢製造的場域里,觀眾的視角已經從「職場環境」真正切換到「代際關係」。

以前大家代入職場打工人,感受到的是「資歷壓迫」;

現在代入子女,卻對「媽味」有了新的理解。

在桃花塢,丹媽就是「媽媽」這樣一個角色

可能很多人已經忘了

或者說模糊了

其實宋丹丹是位非常非常厲害的演員

把時間線再往前倒,這種變化也恰好對應了我們質疑長輩、理解長輩的過程。

前兩季里,在互不了解的前提下初見面,有些新塢民還會選擇「正面剛」。

到了第三季,都說宋丹丹終於變乖了,但彼時大家對她的服從還達不到真正的理解,不如說只是一種基於尊重的表面順從。

大家競相撒嬌拍馬屁,是為避免尷尬名場面誕生的哄。

「刺頭」妥協,也只是因為想「圖個清靜」。

但到了這季,大家對宋丹丹不知不覺已經邁過「尊重」到「理解」的坎。

讓人意外的是,這次驚喜結束后,單依純目睹宋丹丹一個人默默離開,竟因為擔心弄巧成拙、放大宋丹丹的孤獨而自責落淚。

這種當下的自省是一種真情實感的代入,對宋丹丹而言還有種「跨季」意義。

以前人們把宋丹丹當演藝圈前輩敬而遠之,現在卻願意走近她,再走進她,設身處地去體味老年的孤獨。

老塢粉應該能發現,從第二季起「孤丹」就初露端倪了。

第一季好歹還有「四大長老」共進退,到了第二季,表面看是宋丹丹Carry全場,實際只剩她一個老人勇闖年輕人的社交圈。

於是第一季的老塢民,成了她最想抓住的「救命稻草」。

儘管宋丹丹內心很依賴他們,在「尷尬九分鐘」發生之前,后采還說要向老塢民求助。

可一見面,依然口是心非。

略琴:還是你嫌棄(我和汪蘇瀧)這倆人?

宋丹丹:對。

有意思的地方也正在此,宋丹丹的彆扭和擰巴恰恰反映了,憑她的個性和天然的代溝,在和年輕人相處上打從一開始就是hard模式。

來源|嗶哩嗶哩@新浪娛樂日爆社

但四季下來,宋丹丹的形象卻呈現了由剛轉柔的明顯變化。

從一開始的強勢控場,「指點江山」。

中間因為被罵開始小心翼翼「垂簾聽政」,但對相熟的老友和老塢民,依然是能懟則懟。

如今漸漸「退居幕後」,反倒能和年輕人玩到一塊去,還能偶見高情商發言。

這一季新設了找搭子模式,宋丹丹自知不會被選,擔心年輕人為難,索性全程和張國立綁定。

狠起來甚至和王傳君角色互換,心照不宣地再現「尷尬九分鐘」,自己幫自己脫敏。

咱之前聊過,宋丹丹一旦遇到能配合捧哏的對象,那些所謂尷尬場面往往就能輕鬆化解。

但現在發現,不用捧哏,因為這幾季累積下來的理解,就是促使人走近她的前提。

為了拖住宋丹丹給她驚喜,王傳君主動過來找她嘮嗑。

要知道,見識過第二季「尷尬九分鐘」的在座各位,哪見過這等場面啊?

曾經的「刺頭」如今搖身一變成了她的談心對象,聽她訴說自己力不從心的衰老癥狀。

若要問宋丹丹如何重新樹立威望?

或許轉變關鍵在於,她找准了「大家長」的定位,終於找到和年輕人相處的方式。

來源|嗶哩嗶哩@新浪娛樂日爆社

集體中的大家長這一身份向來不好做,既要有威嚴能扛事,又要試圖融入年輕人。

如今觀眾眼裡的宋丹丹,讓「大家長」不再是一個獨斷的符號,而是還原了它的本義,被更多人理解。

恰如第三季里,宋丹丹因為高反缺席了幾期,但也正因此才讓人意識到,大家長不只是話事的掌權者,也是能扛事的主心骨。

二老回歸后,有了大家長坐鎮,才像一隻大手把這盤散沙聚攏。

但若回溯前幾季會發現,宋丹丹變得柔和,本質卻沒變。

都說宋丹丹才是桃花塢的核心人物,依據就是她始終在承擔大家長的責任,刺激一批批個性迥異的年輕人,為節目效果服務。

參加一檔社交觀察類綜藝需要做什麼?

整活兒活躍氣氛,在她看來是出於長輩的社交責任感和藝人的自覺。

所以跟年輕人相比,宋丹丹反而是能很快適應變化,配合度很高的嘉賓。

第二季節目搞了個新玩法,年輕人光聽著就已經開始焦慮。

但宋丹丹反而是欣然應對的那個。

第一次睡大通鋪,從第一季走過來的年輕人都深感「條件降級」,宋丹丹也是穩定軍心、安撫情緒的大家長。

不住在一塊,你看每個院就變成「小抱團」

這個大家都在一起,挺好

四季看下來,我有種追劇的體驗。

看著宋丹丹因為初登場承受了主要火力,接著不斷有人平反,被人理解,竟走出了一條「自我洗白」的完整故事線。

當然,說「洗白」或也不準確,只要看得全、看得細,便斷不會把人想片面了。

觀眾對宋丹丹觀感的變化,也暗合《桃花塢》整個IP的變化。

還記得第一季是什麼畫風嗎?

邀請一群平時沒什麼交集的明星和素人嘉賓,主打陌生人之間的社交實驗。

從第二季才開始圍繞熟人小社會,觀察新老塢民的相處模式。

從尷尬交鋒到走心溫馨,兩種畫風,但本質也是不變的。

作為一檔社交觀察節目,《桃花塢》始終主打一個大寫的、真實的「尷尬」。

初見面的尷尬向來是桃花塢特色,但出不出圈取決於嘉賓之間的性格能否燃起吃瓜群眾的八卦魂。

很多人因為抓馬出圈的「塢學」名場面,總把它定義為撕X綜藝,以此判定它無聊與否。

說實話,挺可惜的。

尷尬的社交場面本就充滿偶然性,觀察的結果才是它的價值所在。

但開頭抓馬的看點反而讓很多人忽略了,《桃花塢》其實是一檔治癒慢綜,擅於通過有策略地觀察,捕捉社交關係背後的個人情緒。

桃花塢有個很受歡迎的組合「六五零」,由汪蘇瀧、李雪琴、徐志勝和李嘉琦這四個高敏感人格組成。

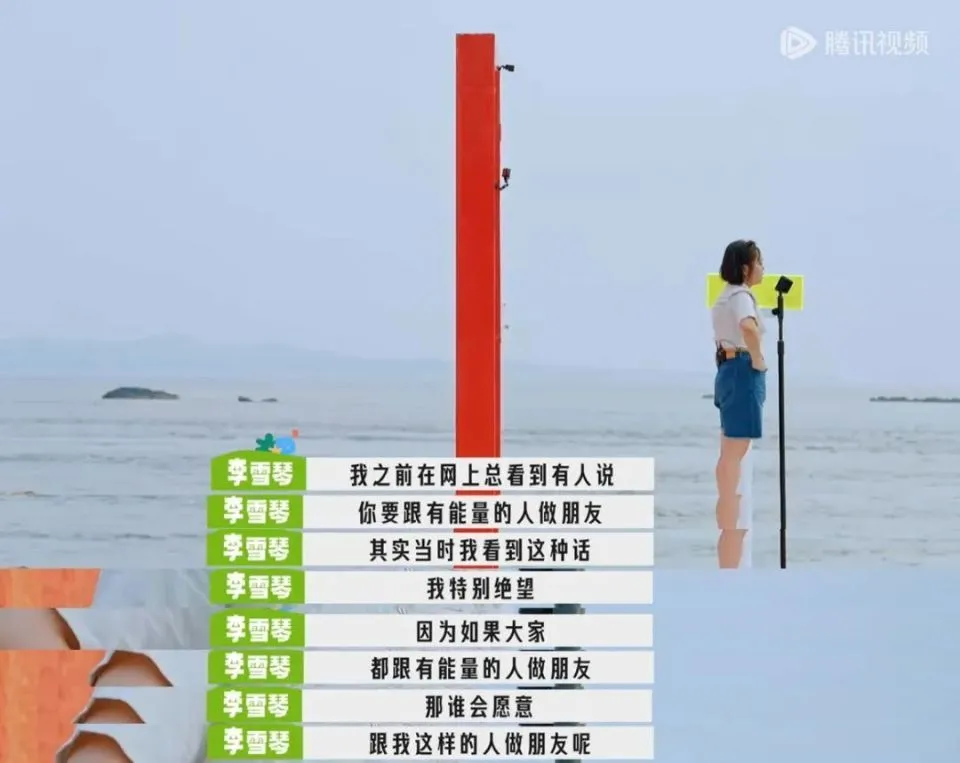

最新一期里,看著其他人「群魔亂舞」,李雪琴卻坦言自己「沒法跟他們嗨到一起去」。

但不會有人說她矯情,反而能共鳴到一批與她共感的人。

畢竟如果你看過之前真情實感的海邊喊話,就會發現這節目隱藏的走心調性。

說是觀察,但節目組並非完全撒手不管,而是會基於對嘉賓的了解,有策略地創造場景,才能刺激出塢民們的真性情。

可貴的是,即使到了第四季依然能捕捉到這種社交中真實流露的時刻。

一個看似辦得有聲有色的驚喜,卻還是能讓勇闖娛樂圈的大學生單依純和沈月偷偷自責落淚。

撕X綜藝是對藝人的消耗,但《桃花塢》是在觀察中成就,這也是為什麼很多藝人都因為參加這檔節目而大範圍圈粉。

若說不喜歡是因為不了解,那《桃花塢》對藝人的全方位真實展現,則堪稱綜藝屆的百科全書。

最典型如孟子義,上了《桃花塢》后風評急轉直上,一個愛耍點小心眼、要智商有顏值的笨蛋美女,愣是憑實力當了桃花塢四季的團寵,圈粉無數。

高能量型人格的王鶴棣,則不吝傳遞自身能量,先後治癒了宋伊人,打開了王傳君,征服了周一圍……

從另一個角度看,《桃花塢》也算打破了綜N代的某種桎梏——

除了每季注入些新鮮血液刺激觀眾興趣,更重要的是還能提供可持續性觀察的樣本,讓人看得更全、更細,也讓一些爭議片段有了更多討論和思考空間。

就拿宋丹丹的「晚會風波」來說。

第一季初見面提議文藝晚會,是能立即得到積極響應的。

到第二季再次提議時遭到反對,卻成了她被罵「媽味」的佐證。

在網路「正義判官」的推波助瀾下,宋丹丹重新審視自己,也做出了改變,於她個人而言未必是壞事。

但這些網路審判背後,卻讓人隱隱擔憂。

輿論中的宋丹丹幾乎成了「媽味」代名詞。

要知道在如今很多語境下,「媽味」已經淪為一個專用於女性、與「爹味」對應的貶義詞。

但問題是,這個詞實際承載著很多人對「母職」一種理所當然的批判。

人們一面需要她、依賴她,一面又不自覺嫌棄她不夠善解人意、批判她不夠細緻周全。

在被全網吐槽做派強勢的背後,卻少有人發現,第一季從cue流程,到動員嘉賓參與塢長陳陳陳的行為藝術,宋丹丹嘴上說著不當塢長,卻默默擔起了塢長的責任。

若忽略整體事實談道德批判,豈不真成了「端起碗吃飯,放下碗罵娘」?

而對女性而言,在集體批判下妥協究竟是走向自我提升還是滑向自我規訓,也僅在一念之間。

「媽味」或許存在某種時代局限性,但不該被污名化,更不該淪為女性自我規訓的一個反面教材。

現在再過頭看宋丹丹,變乖了的她身上仍然遺留著「媽味」,但那又如何?

至少現在的她不被「媽味」所困,還反過來以不變應萬變,為「媽味」正名。

豆瓣有個討論是,如果宋丹丹之前備受爭議的名場面放現在播,輿論肯定大有不同。

其實未必。

因為輿論風向一直在變,它或許會造成影響,但動搖不了她本身紮實的根基。