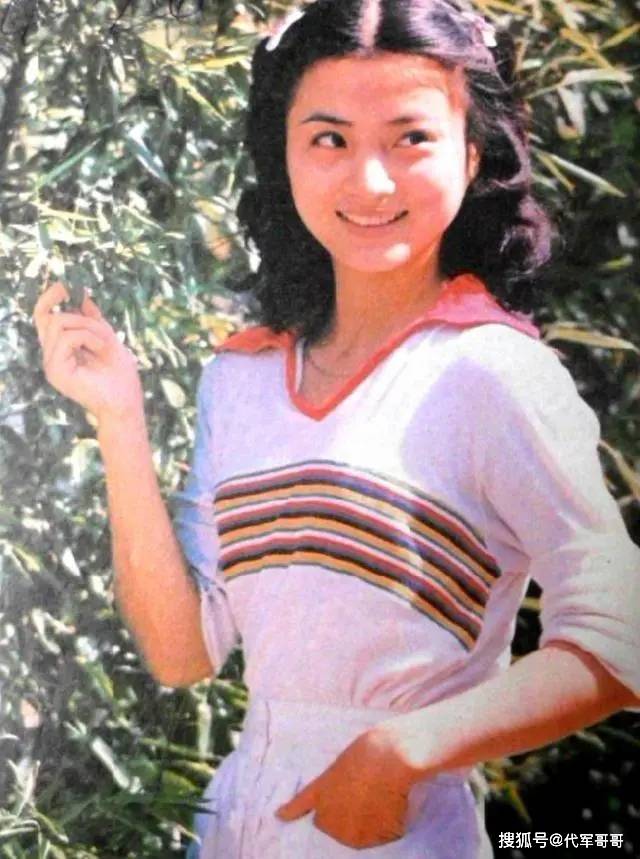

朱逢博不僅有「中國夜鶯」之美稱,而且還是我國的新民歌之母,

《北風吹,扎紅頭繩》《喜兒哭爹》《請茶歌》《美麗的心靈》《滿山紅葉似彩霞》等膾炙人口的歌曲都是她的代表作,

足足影響了幾代人。

但朱逢博最為人所稱道的,還是她與丈夫施鴻鄂之間至死不渝,感人肺腑的愛情,

從朱逢博身上,我們似乎可以看到一個時代的縮影,那個時代的愛情,

既純真,又美好。

朱逢博1937年出生於濟南的一個知識分子家庭,她的父親是我國著名水利專家,母親是一名老師,

在父母的影響下,朱逢博從小就志存高遠,立志要做中國的居里夫人。

1955年,18歲的朱逢博如願考上了上海同濟大學建築系,她不僅學習成績優異,各項專業課都是滿分,

而且才情卓越,懂書畫,通詩文,尤其喜歡朗誦和話劇,就連說俄語也不在話下,

因此,很多同學都把她當成第二個林徽因,可是,卻沒有人敢做徐志摩,因為她實在是太過優秀了。

朱逢博走上音樂的道路,既是意外,也是必然,她在音樂上的天賦,就像是黑夜裡的夜明珠那樣難以掩蓋。

當時,建築系實行的是6年制,每個學生都需要到工地實習一年半才能畢業,

朱逢博就在工地實習的時候,參加了一次同濟大學組織的慰問演出,

她在歌曲《英雄們戰勝了大渡河》中擔任領唱,而台下坐著的,就有上海歌劇院的領導。

朱逢博一張口,那甜美、悅耳的聲音就像泉水般淌出,她清晰的吐字就像一粒粒珍,

撞擊著台下每個聽眾的心。

上海歌劇院的領導愛惜朱逢博是一個人才,便把她當成寶貝一樣,調到了歌劇院,

並且特意送她到上海音樂學院進修。

短短5年,朱逢博就開始在歌劇院嶄露頭角,主演了《紅珊瑚》《劉三姐》《社長的女兒》《嘉陵江怒濤》等多部歌劇,

但令她名動上海灘的,還是她所演唱的《白毛女》,尤其是《喜兒哭爹》一段,至今仍是不可逾越的經典。

在上海歌劇院,朱逢博是最為特殊的一個演員,領導對她三令五申,讓她在30歲之前一定不要談戀愛,更不能結婚,

以免影響她在音樂上的前途。

朱逢博所居住的宿舍是5人間的,領導還特意為她找了4個沒有談過戀愛的少女當室友,

每次外出演出完畢,領導規定,朱逢博必須坐演出隊的車返回,禁止她單獨行動,

就連節假日,團長或者隊長也會把她帶回家,防止她與異性接觸。

可是,歌劇院里的領導千防萬防,卻沒有想到「家賊難防」,早在1962年的時候,

朱逢博就被一個男高音歌唱家吸引住了,這個人就是施鴻鄂。

施鴻鄂16歲就考入了上海音樂學院,畢業之後,他又到義大利留學,學習外國的美聲唱法,

1962年學成歸來后,就在上海歌劇院擔任重要演員。

當時,施鴻鄂除了正常演出,還會開一些有關美聲教學的講座,吸引了很多演員去學習,

這其中就包括朱逢博。

朱逢博在音樂上的天賦是無與倫比的,她把學習到的美聲唱法融入到了自己的民族唱法中,

形成了她獨樹一幟的藝術風格。

朱逢博的進步速度,讓施鴻鄂暗暗吃驚,同時,一種莫名的情愫,也在他的心底滋生。

另一邊,朱逢博礙於30歲之前不準談戀愛的規定,以及少女的矜持,也把對施鴻鄂的好感壓在心底,

在四五年的時間內,兩人從沒有單獨相處過,就連單位組織一起看演出,兩人也刻意保持距離。

可即便是這樣,朱逢博也從施鴻鄂的眉目間,感受到了他對自己熾熱的愛意,她幾次都想要主動開口,

可心裡又有點害怕,萬一不是自己想的那樣呢?

一直到1967年7月26日的上午,施鴻鄂像往常一樣,到傳達室里翻看當天的報紙,

可報紙還沒拿起來,一封信就吸引了他的注意,信封上寫著「施鴻鄂收」幾個字,

關於寄信人的信息卻一個字都沒有。

懷著好奇,,施鴻鄂打開了這封信,這封信上只寫了一行字:

「今晚十一時在排練廳樓梯口等我。」

在這行字下方,還寫了一個「朱」字。

看完后,施鴻鄂立馬就不淡定了,在心裡反覆問自己:

「是她嗎?」

最終,施鴻鄂堅定的告訴自己:

「這一定就是她。」

那天晚上,施鴻鄂穿了一件短袖襯衣,皮鞋擦得鋥亮,準時準點的前去赴約,

他剛登上樓梯,剛轉過轉角,就看到朱逢博畫著淡妝,穿著一身得體的白色連衣裙,

婀娜的站在他面前,手裡還拿著一塊繡花的手帕。

施鴻鄂在心中醞釀良久,剛準備開口,已經害羞到極致的朱逢博已經率先說道:

「我今天約你來,就是想通知你,我在八月一日要和你結婚。」

儘管朱逢博用命令的口氣來掩飾自己的羞澀,可在她走過施鴻鄂身邊的時候,還是流下了兩行清淚,

那是幸福的淚水,一株樂壇上的並蒂蓮,在這個夜晚盛開。

1967年8月1日晚上,在上海黃浦江畔的一間十平米的房子里,朱逢博挽著施鴻鄂的胳膊,

熱情的為客人遞煙,倒水,發喜糖,房間牆上大大的紅色喜字,告訴了所有人這是一場婚禮。

當時,朱逢博和施鴻鄂雖然都是歌劇院里的歌唱家,可兩人所拿的工資卻是不多,

就連這間十平米的婚房,也是歌劇院為他們提供的。

在狹小的空間內,擺著一架二手的鋼琴,在房間的另外一角,則擺放著兩張鋼絲床,床頭是一個小小的書架,

上面擺滿了關於音樂的書籍。

歌劇院的同事看著房間里的擺設,開玩笑說:

「這才像音樂家的家。」

結婚之後,朱逢博的事業迎來了高峰,從70年代初到80年代中期,她帶領藝術團在國內外舉行了上千場演出,

還為上百部影視劇錄過主題曲和插曲,其中最出名的,就是《天雲山傳奇》和《廬山戀》,

並且還獲得了金雞獎、百花獎的最佳音樂演唱獎。

短短十幾年,朱逢博就在藝術上取得了別人一生都難以企及的成就,她不僅被評為中國十大女高音歌唱家,

而且還獲得了藝術家終身成就獎以及金唱片獎。

就連後來成名的李谷一都甘拜下風,說:

「我唱的遠沒有老姐姐唱的好,她唱女主角的時候我還在拉大幕。」

1985年,已經快50歲的朱逢博逐漸告別了舞台,她的體力已經大不如從前,

於是她成了中國首個輕音樂團,並且擔任團長,帶著團隊四處演出,策劃各種音樂會,

為中國歌壇培養新生力量。

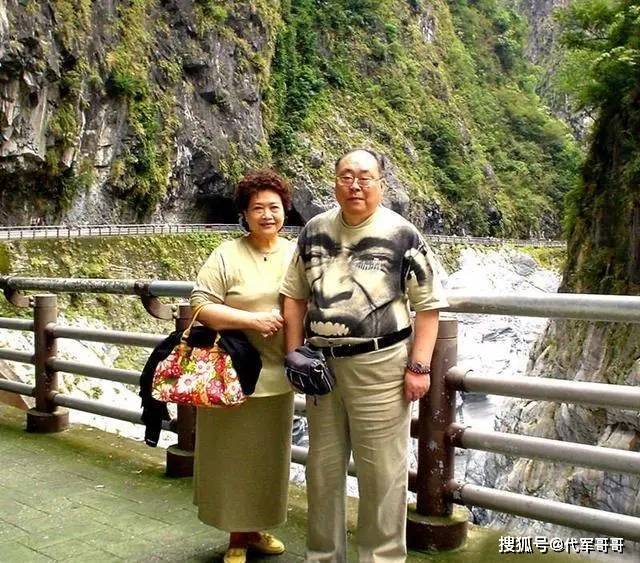

2000年,年過花甲的朱逢博正式退休,但仍沒有停止帶學生,

退休之後,她有了大把的時間陪伴丈夫,每天清晨,兩人都會一起到公園裡散步,

興緻來了,還會即興來一場二重唱,結婚幾十年,兩人的愛情愈加醇厚。

可是,這樣平靜幸福的日子並沒有持續太久,2008年的時候,施鴻鄂因為心臟病突發而去世,

71歲的朱逢博痛苦難當,在丈夫下葬那一天,她抱著丈夫的骨灰盒遲遲不鬆手,並且對兒子說:

「你真的就忍心,讓你父親孤零零一個人躺在冰冷的地下嗎?」

兒子也哭了,最終他決定順從朱逢博的意願,就把父親的骨灰盒放在家裡,而且就擺在朱逢博卧室的桌子上,

朱逢博交代兒子:

「等我哪一天走了,你再把我們倆埋在一塊,我們下輩子還要在一起。」

朱逢博雖然對施鴻鄂情深似海,但她也是一個念頭通達的人,她並不認為丈夫去世就是愛情的結束,

她認為,只要自己還活著一天,還能記起過去的點點滴滴,那他們的愛情就一直都在。

丈夫去世之後,朱逢博的生活還是像以前那樣規律,而且她很注重自己的儀態,

不管是穿衣還是打扮都盡顯優雅,每逢過節,她還會為丈夫盛一碗飯放在桌上,

問丈夫自己今天漂不漂亮。

最美的愛情,不必驚天動地,也不必死去活來,

最美的愛情,就應該像朱逢博和施鴻鄂這樣,涓涓細流,潤物無聲。

即便施鴻鄂已經去世16年,朱逢博依然積極樂觀的生活,她還會對丈夫說:

「我現在生活的很好,勿牽挂。」