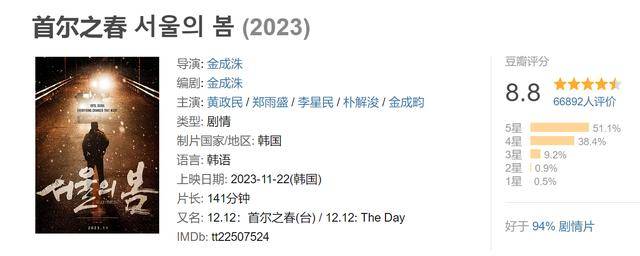

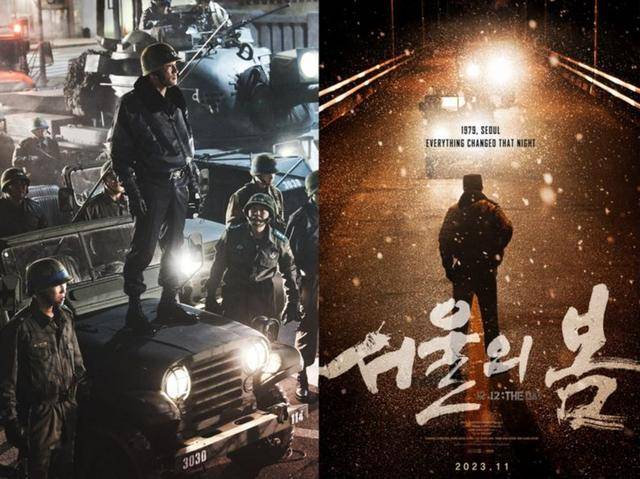

2023年,在韓國影史上首部改編」雙十二政變」歷史事件的《首爾之春》,在韓國上映一個月已突破800萬觀影人次,並在韓國兩大主流電影網站均獲得高達9.5以上的觀眾評分。某瓣也有8.8的高分,實屬難得!

這部匯聚了鄭雨盛、黃政民、李星民、金成畇等眾多實力派演員,被韓國媒體譽為「2023院線票房救世主」的《首爾之春》到底擁有何種魅力,足以在韓國各年齡段觀眾中掀起旋風?

就讓已經三刷的波老師帶你一同了解吧!

首先「春」作為一種描述政治邁向自由的術語,例如大眾孰知的布拉格之春大馬士革之春、阿拉伯之春等。

中外史實不勝枚舉。

沒有過於冗長的前情提要,《首爾之春》的劇情以1979年10月26日,開場直接承接《南山的部長們》結尾,以當時韓國總統朴正熙遇刺、行刺的金部長被逮捕,戒嚴實施軍人代為掌權的背景揭開序幕。

所以基本上本片可視作《南山的部長們》的續集。

金部長試圖終結獨裁政權的嘗試反而導致了以軍人為主導的另一個獨裁政權的誕生,這個史實實在是有太多面來描繪。

所以影片聚焦於全斗煥策劃政變、圖謀造反、發動政變的過程,採用了極富戲劇性的手法來展現這一過程。

隨著朴正熙的離世,韓國長達18年的軍事獨裁政權宣告終結。

當時的社會充滿期待,準備迎接民主的春天,然而,在這轉折的時刻,長期追隨朴正熙的全斗煥將軍看準了社會動蕩的時機,聯合」一心會」的勢力在12月12日晚間發動了軍事叛亂,拉開了韓國另一個極權時代的序幕。

首爾短暫的春天也因此結束。

《首爾之春》的劇情便是聚焦在1979年12月12日晚間,那改變國家命運的驚心動魄9小時內發生的事情。

導演金成洙在考慮娛樂性的同時,還進行了創作改編,使得影片在半史實半虛構的情況下依然能夠營造出高強度的戲劇張力。

雖然故事可能有所虛構,但整體上仍然保留了歷史事件的基本脈絡,使得影片在商業娛樂和史實還原之間取得了平衡。

觀眾能夠充分感受到政變時雙方你來我往、運籌帷幄的緊張對峙。

這展現了影片的成功之處。

由於電影中所有名字皆使用化名,在前面幾分鐘角色陸續登場時,一瞬間與自己之前接觸過的歷史產生錯亂感,不過這並不影響我進入劇情。

導演以非常明確的時間點切入故事中心,沒有拖泥帶水的解釋。

這部片最引人入勝的無非是緊張刺激的正反派攻防戰,從軍事備配到影響彼此的心理戰。每通電話的解釋與勸說都與下一個策略緊密結合,且期待的心情會因一個部隊的換邊站迅速掉入谷底。

雖然已知正史的政變是反派獲勝,電影中看見了守護家園士兵們的努力,還是不免希望能有個不虧待他們努力的結局,以至於看完的我長嘆了一口氣,即使這並不是部沉悶的作品。

沒人想過在漢南洞的一夜對峙,會將韓國拉進十幾年的無民主深淵,爾後還需依靠民主化運動,且經過一次又一次的抗爭,才得到今日韓國文娛的自由。

那一夜哪怕只有一人改變了想法,都可能造就不同的黎明,無論是守護民主亦或是反叛,需要的都是一股眾志成城的氣魄。

我想這也是韓國文化產業上讓人羨慕的地方,總是敢於透過藝術的方式去記錄腳下這片家園的歷史。真的不只是用「敢拍」來形容這個國家的電影人!

與多數人相同,我看這部片時也想起《模範計程車》,正因為已知光州運動的不易,看《首爾之春》時不免感受到更多的氣憤、惋惜與傷感。

一個人的慾望,引發了一群人的貪念,進而導致難以計數的血淚。真相甚至一直被掩蓋與模糊化,若不是有人在這塊領域不斷努力,那一夜的槍響或許會一直被誤解為民主之聲。

如同劇中全斗光所言「失敗的話就是政變,成功的話就是革命」這般令人不勝唏噓的話,我們不同意卻難以反駁,所謂的歷史畢竟是由擁有今日的人所寫成。此刻想起了喬治·奧威爾撰寫的《一九八四》一書中提及「誰控制過去就控制未來,誰控制現在就控制過去」,歷史其實就是這麼回事……

為了流暢地敘述這段歷史,電影在還原史實與劇情效果的平衡上費了不少功夫,讓觀眾得以單純以欣賞的角度去看這部電影,這點光是看黃政民和鄭雨盛這些大咖影帝飆戲,就已經在娛樂程度上十足過癮。

但想著這些混亂之中所引發的笑點,最終將導向令人絕望又不寒而慄的結局,說實在還是讓人鼻酸。這裡不得不再次提及電影的華麗陣容,幾乎集結忠武路上所有演技派演員,主演配角同樣精彩!

即便是在沒有對話的場景,光看他們眉宇間傳遞的訊息都讓我覺得它值得這麼多好評。

141分鐘的時間裡,將歷史人物的蓬勃野心與當時來不及傳遞給民眾的憂心與不安,演繹得淋漓盡致。

在每個需要下決心的瞬間,透過他們的演技將情緒拉滿,我也同樣屏息以待並觀望下一步。

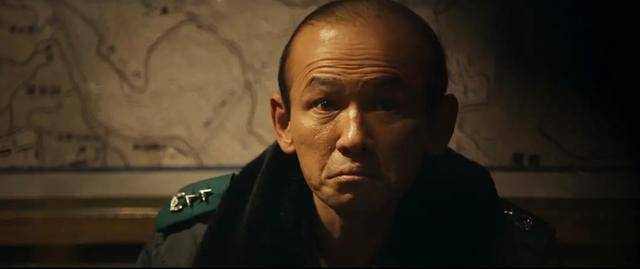

劇中全斗光從聚集黨羽到正式奪權的過程,除了他本身那股狂傲的梟雄之氣是亮點,其他人的反應也很值得一看。

正反兩方都有懦弱且毫無主張的人,還有自私自利、苟且偷安卻位居高層的人,他們只偏安一隅的心態,比起大反派全斗光更令我感到厭煩。

有好幾個瞬間甚至被他們的膽怯荒唐到笑出來,原來在市井小民難以接觸的高位隱藏著如此多畏縮。

雖說如此,真正站到了國家存亡的大事面前,誰能百分百保證自己能冷靜地面對?誰能真正做到對那些威脅利誘不動如山?被觸動出討厭的情緒是真,因回歸至現實生活,他們的反應也是如此真切。

但既然是改編自真實韓國歷史,那必定有些人已經知道劇情怎麼演了。

這部片我反而推薦不熟韓國歷史的人去看,也不要做功課,讓這部片帶著你感受所有的朝潮起伏關於韓國的轉型正義已經算是這些年來的影視主要議題了,如《孝子洞理髮師》《辯護人》《模範計程車》《局內人》等等。

透過這些電影,我們認識當年和現代的歷史,也透過導演和編劇的視角,看韓國民眾如何看待那些不光彩的過去。而真正有意義的,是在電影掀起的風潮后,他們如何透過集結的公民權力來讓當年的主事者為自己的錯誤負責。

當然《首爾之春》電影中所有角色都是參照真實人物,例如影射全斗煥的全斗光,影射盧泰愚的盧泰健,以及以首都保衛隊司令官張泰琓為原型的李泰臣。

而在劇情方面,金成洙導演選擇在不悖離史實的框架下,對事件的過程重新進行創作。

金成洙導演利用首都保衛司令李泰臣與叛軍領袖全斗光製造出了鮮明的善惡對立,以」人性」為主軸,描繪了雙方勢力之間戰術與謀略的對抗,同時也創作了不少激動人心場面。

有些情節雖在現實中並未發生,但這一系列的改編大大地了增加戲劇張力,成功地將歷史課本上的冰冷題材改編成一部讓觀眾高度沉浸的大眾電影,使得《首爾之春》不僅獲得中高齡者的共鳴,在未經歷過該段歷史的年輕人中也形成話題!

「雙十二政變」雖是以全斗煥為中心的事件,但導演並未讓它成為一個以全斗煥個人為中心的作品。

《首爾之春》紀錄了該事件中上到權力核心、下至前線士兵的每個角落,掃視身在其中的所有人物,包含了在動蕩的時代中奉行投機主義的國防部長、只想著在官僚體制下明哲保身的陸軍參謀長,以及到最後一刻仍負隅頑抗的所有烈士。

與此同時,《首爾之春》也沒有一昧地醜化」全斗光」這個角色來嘩眾取寵,而是呈現了他善於權謀、操弄人心的特質,以及展現了他無比的慾望和強烈的野心;並透過」一心會」這群野心家們魚死網破的意志,對比諷刺那些國難當頭卻只想著全身而退的滿朝文武。

《首爾之春》透過細膩的人物刻畫,生動呈現每位角色在各自不同的處境中所做的抉擇,為觀眾帶來強烈的情感衝擊;

這也正是為何即便是結局早已註定的歷史題材,《首爾之春》仍能不斷收穫觀眾好評的主要原因。

由於《首爾之春》所參照的歷史原型與大韓民國切身相關,在你還不了解其背景的情況下,一開始可能會對不斷出現的角色感到不知所措,但事實上整部電影的敘事結構清晰,即便你不了解這段歷史,也是能透過畫面場景、配樂音效、演員演技等,充分感受到命懸一線的緊張氣息,體驗到一部商業片應該帶給你的娛樂性。

但要留意的是,在這部反映歷史的作品中,觀眾最終得不到大快人心的舒暢,只能深刻體會成王敗寇的無奈。

談到」轉型正義」,韓國在這方面的自省力道總是令人驚嘆,影壇上更是把」正視歷史才能避免悲劇重演」這句話展現得淋漓盡致,毫不避諱所謂的」家醜外揚」,相關題材的電影作品不勝枚舉。

而《首爾之春》這部電影也是透過讓觀眾目睹一個極權時代的誕生,為年輕一代製造了重新反思此事件歷史意義的機會,不僅提供了緊湊刺激的娛樂,也帶來了更深層次的啟發。

雖然本片改編自真實歷史,但政變時的轉折和緊張感都非常厲害,能感覺到分秒必爭的急迫性,以及人物必須瞬間下判斷的時間凝滯,我們可以看到正反兩派從相互試探到步步進逼,再到籌碼對賭,最後成王敗寇……

整個過程都高度恪守編劇的創意和專業,每場戲都顧慮到了歷史本身和觀眾感受。

這個過程需要顧慮非常多的東西,要有人物塑造、要放大張力、要有節奏的快慢搭配、要有適時的視覺場面,幾乎每個環節都要考量進去,才能完成一部精彩流暢又挑動觀眾情緒的作品。

這部片的政治立場非常鮮明,但這大概也是所有韓國人的共識,甚至是人類良知的底線,而導演選擇最大程度去挑戰觀眾的底線,基本上就是要讓韓國觀眾憤怒。

透過這樣的怒氣來記住這段歷史,還有對這些人的究責。

同時也醜化某些角色來控訴當年那些主事者的無能,完全能看到導演在鏡頭後面的努力。

而我在《首爾之春》上看到的另一個現象是,韓國導演對虛構情節以及藝術表現的高度尊重!

這點算是上述問題的另一個延伸,因為韓國電影畢竟沒有審核制度,所以我們對僅有的改編空間會相當執著」正確性」,別說人名和情節的調整,就連服裝、說話口音、飲食都得高度精準的還原,否則就是踐踏歷史和先人……

而在這部片里,除了開頭的朴正熙是真實歷史人物外,後續的保安司令、參謀總長、警備司令等等都是化名,甚至連人物性格也為了劇情精彩度而有調整,但這都不影響韓國人對這部電影的高度肯定,顯示了他們不僅想從電影里找到公平正義,也想要有足夠的娛樂性,這兩者完全不衝突。

海報上鄭雨盛肉身擋軍車這一幕,直接讓這部電影的偉大地位提升。這個世界仍在為自由奮鬥,民主亦非一兩天造成的,縱使我們存在著不同立場與背景,但我們都應當尊敬每個曾為這片土地勇於付出的先人。

歷史在不同人手裡都會有不同詮釋,但前提是我們願意放下歧見與立場,去正視這些曾發生在我們腳底下的足跡。

雖然《首爾之春》的製作成本約為230億韓元(約1.24億人民幣),算不上大型製作,但無論從劇情、陣容,或場景設計,我認為都是今年值得大力推薦的一部。是看完覺得精妙絕倫,能再次珍惜及感嘆民主不易的作品。