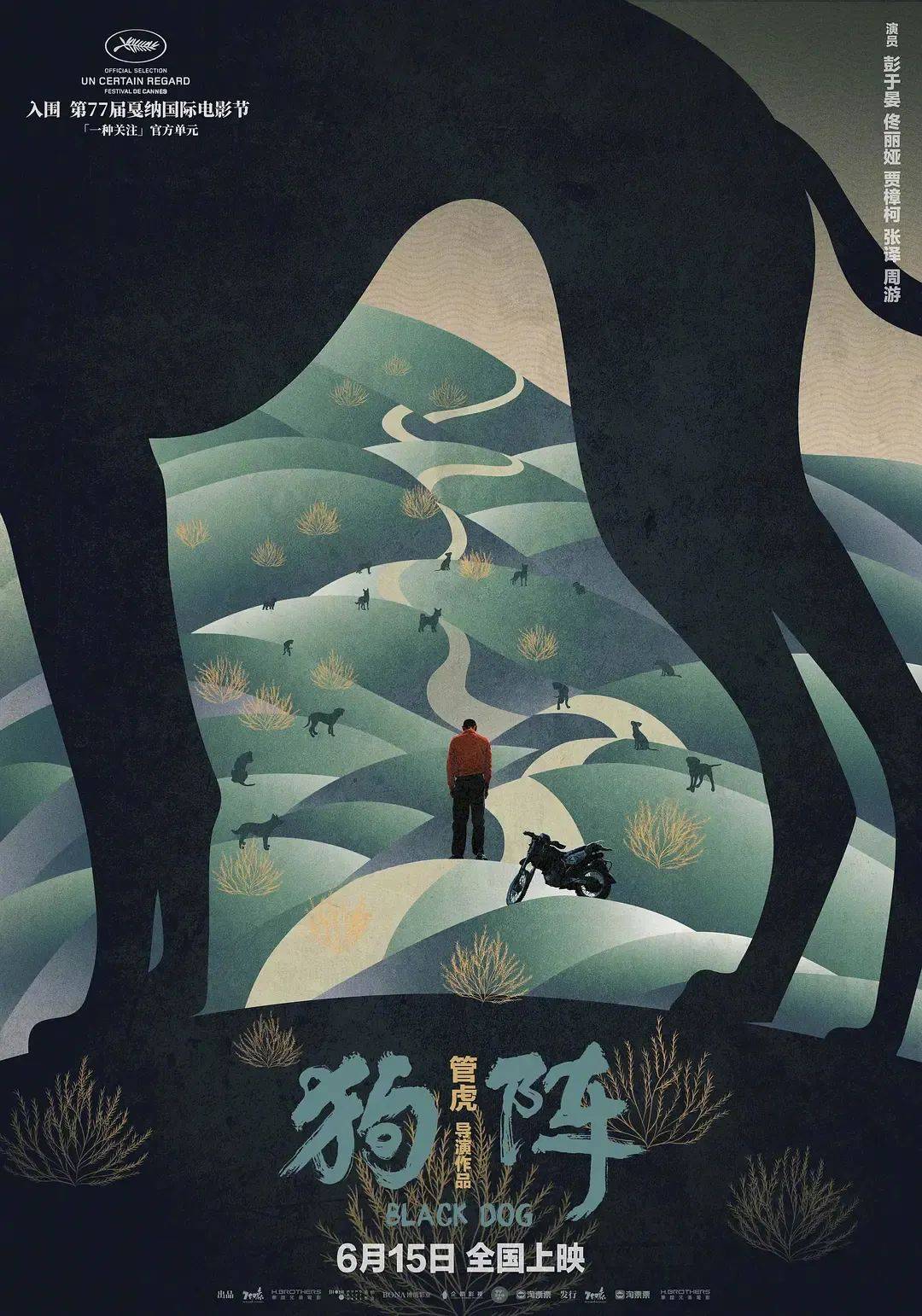

儘管上個月剛時隔多年為國產電影在戛納爭光,收穫了官方「一種關注」競賽單元大獎;儘管坐擁彭於晏、佟麗婭出演,賈樟柯、張譯等客串的豪華陣容,管虎導演回歸作者路線的新作《狗陣》,票房仍然失敗了。

上映五天,票房2400萬,這部對於普通觀眾而言過於緩慢沉悶的現實題材西部片,還是沒能突破藝術電影在市場上的隱形天花板。

但《狗陣》的成敗顯然不能唯市場論:戛納次級單元最高獎,外媒一片好評,雖然賠了買賣,但也賺了大吆喝。並且對於管虎而言,《狗陣》在獎項和評論上的「得」減去票房上的「失」,算出來的結果仍然足以令他欣慰。

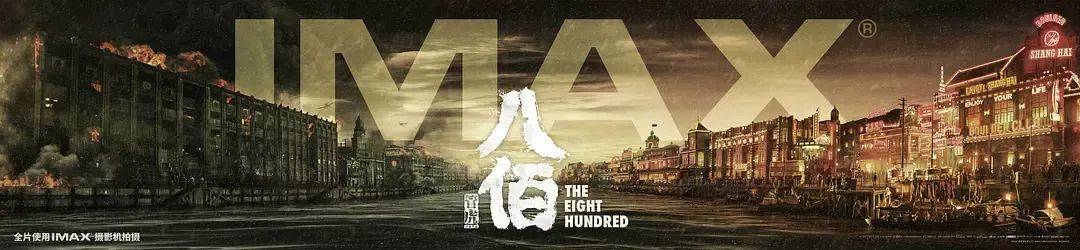

因為管虎並不缺票房。近十幾年,管虎交替拍攝主旋律電影和生猛異色的類型片,有過年度全球票房冠軍的大片(2020年的《八佰》)。在華語電影圈,這些年他也沒少獲得各類獎項提名。儘管得獎次數不算多,但聲譽和地位,不言自明。

但作為第六代導演中的翹楚,管虎一直有海外電影節履歷不足(只有2009年《鬥牛》入圍威尼斯次級單元)、未獲得國際聲譽的短板。《狗陣》作為管虎從商業大片中短暫抽身後使出的「回馬一槍」,很好地建立起了管虎在國際電影節評價體系中的名望,為他今後繼續衝擊歐洲三大電影節,奠定了很紮實的基礎。

以後管虎可以更好地一面商業,一面藝術,「兩條腿走路」了。

當然,從管虎「再次轉型」的動機看,從《狗陣》不同於以往類型片,而是更貼近歐洲電影節偏好的風格看,某些評論者猜測管虎拍《狗陣》是精心算計的有意「回歸」,帶有在國際上獲獎的強烈企圖心,也並非沒有根據。

但管虎本人的說法倒是很隨性、淡然。他沒有直白承認自己「想要衝獎」的功利之心,按他的話說「沒有特別著意,沒有特別地擰著、逆著、掰著」,而只是想在主流商業大片的創作之後,調整一下自己的節奏,「喘息」一下,從而輕裝上陣更好地「再出發」。

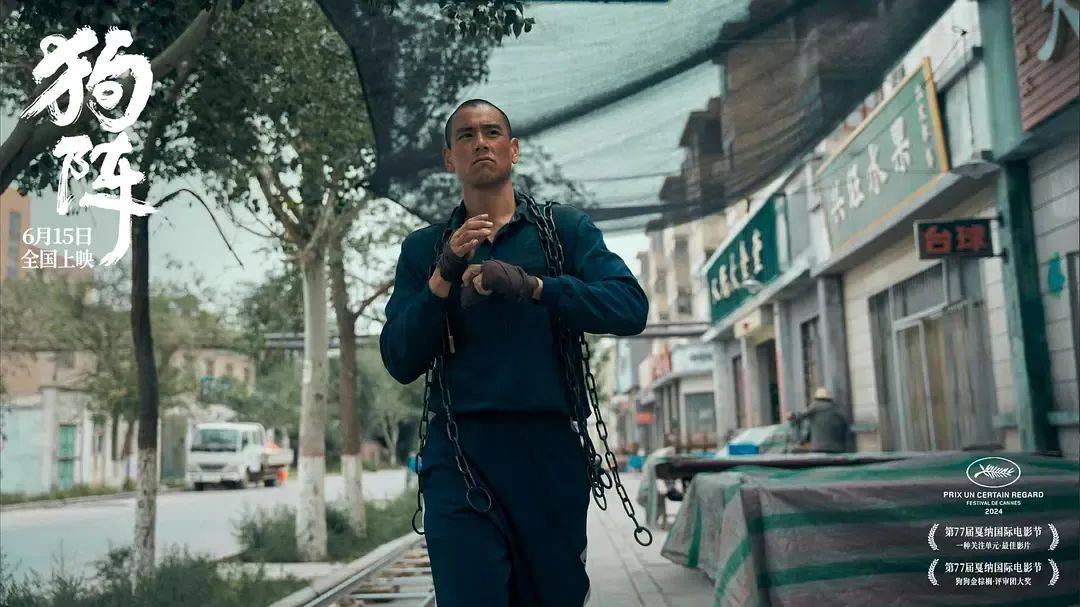

《狗陣》講述的故事很簡單:2008年奧運前夕的甘肅小鎮,九年前因過失殺人入獄的二郎(彭於晏 飾)被保釋放出,面對社會的偏見和防備,他不知該如何開啟新生活,也不知如何修復和父親的關係。

鎮上百業蕭條,流浪狗成災,故而民間聯防組織成立打狗隊,二郎迫於生計加入。在此過程中,他救了一隻被追捕的流浪黑狗,在「不咬不相識」的相處中,二郎既產生了「同病相憐」的共鳴,也收穫了充滿生命力的愛和忠誠。人和狗,都得到了心靈的慰藉……

對於一般觀眾而言,影片敘事節奏較慢,清湯寡水。別說沒什麼令人興奮的情節轉折,光是主角彭於晏從頭到尾幾乎無台詞的沉悶,就足以挑戰太多人的觀影習慣和耐心。

忍耐近兩個小時下來,這個人獸作伴、「飄飄何所似,天地一人一野狗」的故事,也很難歸納出一個導演想要明確表達的核心主題。

這樣的敘事模式很難不讓人想到管虎自己的名作——講述黃渤和奶牛相互依偎的《鬥牛》。但全片看下來,《狗陣》的觀感又和《鬥牛》有明顯差異。概括地講,《狗陣》的「賣相」精緻多了,更像歐洲電影節獲獎作品「看上去該有的樣子」——

漂亮的場面調度,極簡主義的文本,沉默寡言的邊緣人主角,寫實為主、超越性為點綴的自然筆觸,環境和地景的奇觀化和蒼涼氛圍感,無處不在的隱喻和象徵,對動物演員的高難度訓練……

無論是從形式、元素,還是手法、氛圍上講,《狗陣》都無限逼近當今世界藝術電影的主流面貌。最終能獲獎,也是有因可循。

帶來最鮮明視覺衝擊和記憶點的,首先是影片的鏡頭美學風格。

尤其是廢土+曠野的黑戈壁風貌,恢弘的地平線,巨大的廢棄鋼筋巨獸,破敗的城鎮場景,《狗陣》在地景的呈現方面,不僅達到了中國西部片的頂峰,也趨近了國際一流水準。這是管虎在執掌大片多年過後,在藝術電影視覺構建上的一大突破。

然而,在審美旨趣、寓言主題和內在的氣韻上,《狗陣》更多體現的,還是管虎創作的一貫性——既有太多他過往作品的影子,比如人獸連結的寓言體敘事,比如對邊緣人的深切情感,還有管虎自己的困惑和精神本色,比如爆裂的雄性氣質和遊俠精神,又比如對父子關係的糾結和愧歉。

很多年輕觀眾不知道的是,在成為知名電影導演前,管虎其實也執導過數量眾多的電視劇。其涉及題材類型眾多,有的側重類型趣味,有的側重現實關懷,但最能體現管虎個人情感關切的,還是瞄準被侮辱被損害的邊緣小人物,包括當代題材的《生存之民工》《外鄉人》,也包括抗戰題材的《沂蒙》等。

而管虎的電影作品更是如此:2009年重返電影界的首作《鬥牛》,講的是沂蒙農民在戰爭中遭到老天捉弄的悲劇;《殺生》講的是「窮山惡水出刁民」的人性悲劇,《老炮兒》,似乎也可以看作是老北京中下層男性的輓歌。

管虎作品的主角遍布全國各地的鄉土村鎮,跨越時間。他自己雖是二代北京人,但對中國的各個地理板塊,他都抱有強烈的、不拘於一時一地的鄉土意識。所以,嚴苛的環境和受到傾軋的中國人們,是管虎作品的經典母題,《狗陣》也不例外。

在曾因三線建設變得有聲有色,后在全國經濟發展高潮中蕭條敗落的西部戈壁小鎮里,因入獄恰好錯過社會劇變,出獄后還要面臨隱性歧視和死者親屬報復的失敗者二郎,也根本就是管虎過往主角們的微妙變形:少了性焦慮,多了青澀剛健的純陽之氣。

其次,從另一個角度來看,二郎也可以是管虎本人的迂迴變身。

高大強壯,年輕時喜好勇武和文藝,血氣方剛的荷爾蒙,同樣和狗產生了深刻的情感連接,同樣和父親一道面臨著「中國式父子關係的宿命」……

管虎過往常常對他作品的主角採取的是一種「憐憫式旁觀」的視角,而在二郎這裡,他明顯夾雜了一種更酷、更自戀、但又更悲情的自我想象。

無獨有偶,在管虎過往的電影作品中,「動物」同樣佔據了顯眼的符號地位。《鬥牛》中八路托村民保管的荷蘭奶牛,《老炮兒》中權勢者豢養的鴕鳥,《八佰》中仙氣超凡的白馬。

這些動物,有的和主角人物相互依賴,有的則只是交相映照,但相同之處在於,這些聯繫都建立在一種人獸靈魂同質的泛靈論基礎上。

人和動物的感覺相通,動物的困局也象徵著人被壓抑的困境,此為象徵;動物的野性像是隱秘的啟示,指向了人類的本性,此為神聖。

《狗陣》中的人獸關係,毫無疑問也有象徵和神聖兩層含義。飄零的人如野狗,失去社會聯繫,孑然一身,無法在新的社會秩序中安置自己,是不容於周遭的「困獸」。

而包括細狗在內的全體動物,又同樣隱喻了一種神聖野性的回歸,在日食的罕見奇觀中,集體走上公路和街巷,像神啟一樣,隱約指引著二郎自我開解,放下枷鎖,解放天性,重新上路。

這就是《狗陣》不同於《忠犬八公》或《一條狗的使命》的人狗煽情為主,而和《狗神》《白色上帝》的寓言體更相近的原因——二郎-細狗和二郎神-哮天犬的對應,日食作為「天狗食日」這一神話意象的還魂,都為《狗陣》籠罩上了一層英雄之旅的傳奇色彩。

而電影突出的地方,也正是在於種種強烈氣質的集合。

日食、奧運、狗、蛇、老虎共同組成的怪異時空,當代寓言的神秘和超脫性,人狗間越過一切語言交流的超驗同感,表面收斂、實則極端的愛和恨……這一切,賦予了《狗陣》又糙、又酷、又浪漫的「直男血氣」,以及比現實總「高那麼一點」的魔幻吸力。

但,以上這些讚美和解讀,只屬於為這種強烈直男氣質著迷,能忽略其他沉浸其中的迷影愛好者。

對要求基本時間、空間和敘事邏輯,無法認同「形式大於內容」的觀眾來說,缺失內核的美學免不了喧賓奪主,不斷重複的隱喻也不過是語焉不詳的炫技。就情節和主題而言,「空洞」「破碎」「無聊」的批評,也沒毛病。

至於工具化的配角們,毫無必要、甚至帶有男性意淫色彩的女性角色等等,屬於更細枝末節的問題,都是這個「低配版賈樟柯小鎮故事」里,直男創作者自戀的產物。

《狗陣》慘淡的票房,可以說對一般觀眾「難看進去」,給出了直接的證明。

但得了名,失了利,對於一個浸淫主流大片多年,早已功成名就的商業片導演來說,並非什麼決定性的問題。

正如管虎自己的解釋,人生不是軌道而是曠野,不完美的《狗陣》,讓他找回了年輕時自己的那種可能性。而對於《狗陣》里的動物精神,他認為:「充滿生命力、充滿動物性的個體對這種生活是不知足的,是渴望變化、渴望再出發的,總想要展現一種新的生命力,這股渴望的勁兒就好像形成了一種陣勢。」

充滿粗糲個人表達的《狗陣》,對管虎而言,算是一種被壓抑創作慾望的回歸。對中國電影,也是一道風景別樣的岔路。從電影創作的層面講,沒什麼損失。