《新聞女王》的後勁和它的炸裂程度成正比。

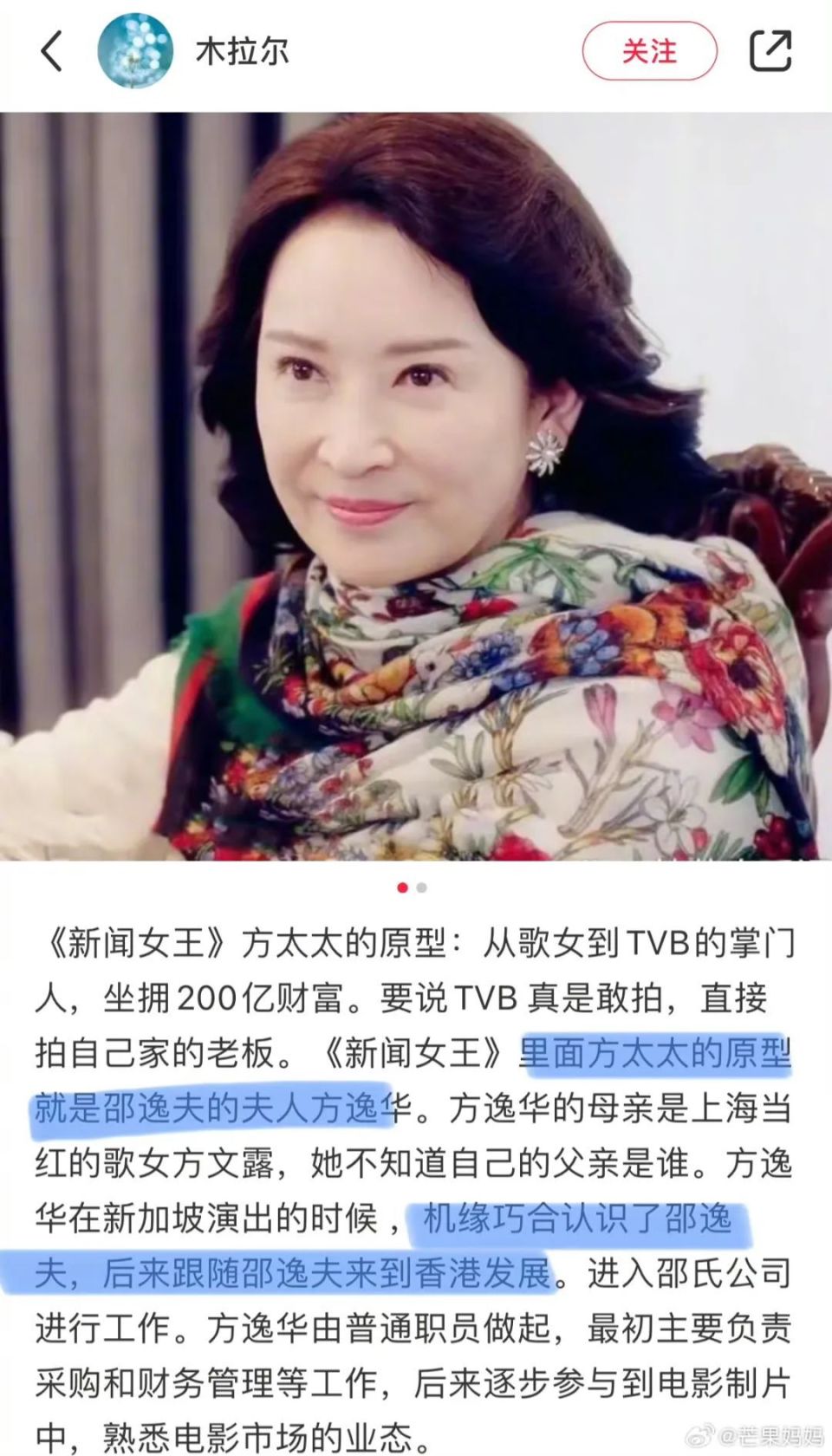

這兩天關於劇中涉及的一眾角色原型再度激起大伙兒的吃瓜熱情,尤其是當方太太的原型被對號入座為邵逸夫的夫人方逸華;文慧心的原型是曾勵珍,梁景仁的原型是樂易玲,家妍按照時間線是曾志偉……的時候,互聯網的「猹」們精神狀態都變了。

TVB的精神領先,何止如今?

TVB跑通系列和細分已有20年

盲目羨慕不現實。

不論是平台還是相對獨立的製作公司,這些年對外的口徑一律是戰略先行,談賽道,論布局。其實這些事,20年前的TVB已經在用「實績」說話。

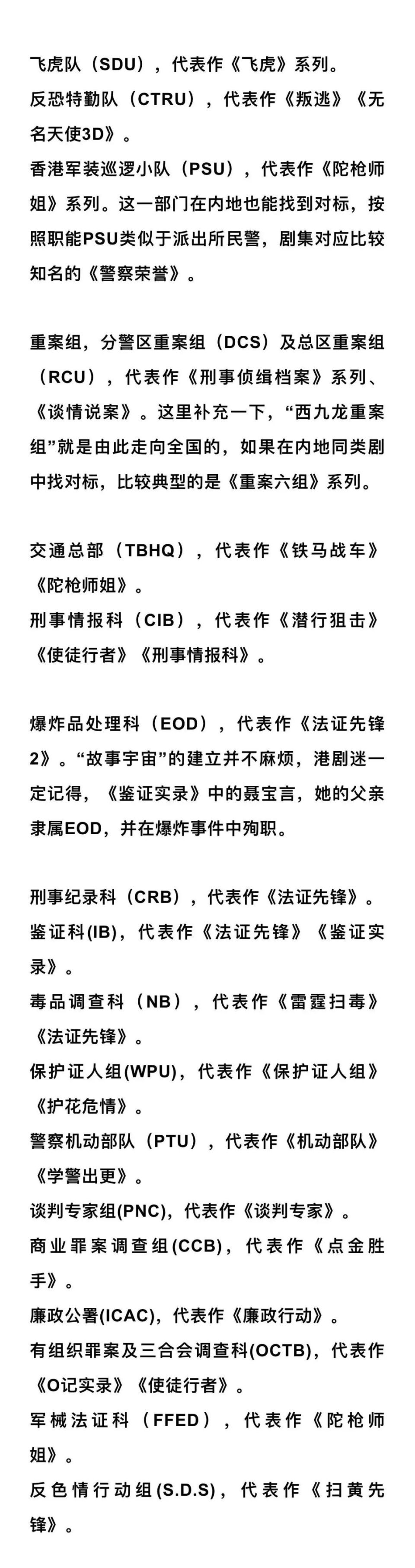

以內地觀眾熟知的「警匪劇」為例,在早期TVB的創作中,涉及的部門已經多達十幾個,幾乎涵蓋了香港警察體系的全部警種。

向上滑動閱覽

上述劇目及其所表現的細分行業,年輕的十多歲,古早的距今快30年。

把職業本身作為「故事宇宙」,拍精、拍透,形成橫向的全覆蓋;系列化程度高,創製思維向「長壽劇」靠攏,不搞一鎚子買賣,像《陀槍師姐》系列、《法證先鋒》系列、《壹號皇庭》系列都是陪伴80、90后從小到大的經典,長期陪伴的粘性確實令人難以抗拒。

港劇長壽,也與外部環境高度相關。香港對電視節目內容的審查機制和內地不同——不進行官方的播前審查,而在全民範圍內進行播中和播后的監督。C端思維早早將「供給側」改革落到實處。

繞開有司的「特殊審核」,避免了「報喜不報憂」的表達限制,也就不難理解人家的行業劇為什麼不僅真,而且敢。

不為端水,香港的內容審查制度並不適用於內地,這與社會發展的進程和大眾心理高度相關。在香港,警察、醫生、律師等典型的行業形象,他們從小是學霸,進入職場實現自身價值為公民服務,被社會和民眾信任,自帶光環。

在內地,警民衝突、醫患矛盾及司法問題,造成公眾和從事這些職業的人之間存在比較尖銳的矛盾,一旦背離民眾立場而站在職業立場進行敘事表達,不出意外一定會被罵上熱搜。因而內娛的職業劇要麼只能打愛情牌避談職業,要麼就值得打感情牌,只談無私奉獻、辛苦付出。在港劇中深受喜愛的典型形象,如果放到內娛語境極有可能被當成靶子集火,塑造經典人物的難度幾何增長。

翻拍或撞題,就怕貨比貨

TVB擅長的不止職業劇,在膾炙人口的金古梁溫武俠小說翻拍中,港劇同樣貢獻了半壁經典,並非有意拉踩,而是「由奢入儉難」,吃過好的,就越發對把觀眾當傻子這件事格外難以忍受。

以《倚天屠龍記》為例。吳啟華主演的和蘇有朋主演的兩個版本,在「價值觀」的層面呈現出雲泥之別,兩部劇的播出時間只間隔兩年,觀念的新舊之分體感差了半個世紀,後者「腦子裹小腳」的程度驚世駭俗。

楊不悔&殷梨亭的愛情,放到現在也是難容於世——出身名門正派的殷梨亭在不同階段傾心紀曉芙、楊不悔母女,而紀曉芙卻與魔教楊逍私定終身,並且有了愛情的結晶,為了表示對這段感情的珍視,紀曉芙給女兒取名「楊不悔」,意為永不後悔。

港版對亭悔的愛情線有極為超前的刻畫,過了20年回頭看,甚至懷疑彼時的創作者是源自未來的「穿越者」。

面對「打直球」的楊不悔,殷梨亭本能的反應是拒絕:他深知不悔的特殊身份、年齡差異,以及他與不悔父親楊逍之間的既往情感矛盾,都令這段感情註定不會有好結果。他的拒絕出於對不悔的保護。

另外身邊人的反應也極具現代進步觀念:宋遠橋和俞岱岩明知殷梨亭心動,卻沒有勸他「追求真愛」,而是要他審慎處理責任和真愛之間的選擇,對門派的責任、對女性的尊重以及對愛情的珍視,言簡意賅但極具震撼。

蘇有朋版中,不再贅述離奇的人物對話,單說不悔被殷梨亭拒絕後的反應竟然是要自殺殉情?沒有十年腦血栓想不出賦予人物如此行動——當楊逍這個「女兒控」是不存在的嗎?(吳啟華版中,不悔哭著跑走去找爹了~)

站在巨人肩膀上的翻拍並非是捷徑,尤其是原著經典且珠玉在前時,誰拉胯,誰尷尬。

雖然當年TVB拍攝一眾武俠劇時無一例外透著窮酸——《神鵰俠侶》中掛塑料布當瀑布的操作尤為靈性,卻並不影響在線審美的發揮。仍舊以《倚天屠龍記》為例,港版的小昭、紫衫龍王黛綺絲的異域風情直觀地呈現出中土和波斯人士在長相上的差異,說服力和可信度高了不是一點半點。經費少不可怕,沒審美才最要命啊!

TVB和內地在題材上的重疊也不止於職場、武俠,商戰、宮廷也幾次面對面交鋒。《創世紀》中三兄弟靠鑽空子白手起家,地產和股票金融業動輒翻天覆地的縱橫捭闔,是現在內地劇仍舊難望項背的程度——當然不止主人公身上的灰度或「不合法性」的距離。

前陣子《金枝欲孽》的片頭又被翻出來解析拍攝技法,「土法上馬」鏡頭動人蹲起的創造力同樣令人驚嘆,這部劇距今已過去二十年,創意領先的程度又何止20年。

黃金時代的諸神之戰,不復當年

觀眾是視覺動物。

當我們無限懷念曾經的TVB時,一定有一部分的感情傾注在各有特色、群芳綻放的TVB生花們。

此處有大膽發言:好演員不是靠熬年齡熬出來的,ta的靈氣和神韻在年輕時已經早早嶄露頭角,只會隨著歲月的沉澱而愈發醇厚而有韻味。

如今《新聞女王》中的佘詩曼,在《倚天屠龍記》中飾演前後反差巨大的周芷若時只有26歲,《金枝欲孽》中飾演心思深重的爾淳時也不過29歲。

陳慧珊長著一張聰明臉,智性戀的天花板,而她在飾演《鑒證實錄》時26歲;飾演「小棠菜」的港姐李姍姍只有20歲。

而當古天樂還是「白古」,黃宗澤還青澀的時候,他們呈現出來的可塑性和辨識度,已經註定了在未來的表演之路上,「超長待機」。

如果說對TVB還有遺憾或者意難平的話,是現在的舞台上,人來人往,而台柱子仍是60、70后,這些伴隨黃金時代成長,見證過輝煌的一代,青黃不接的困頓,難復諸神時代的華彩,審美的停滯甚至倒退,首當其衝;

是領先了十多年的創作理念,在當下被頻繁地、反覆地複製黏貼,即便如今有《新聞女王》,其實對於TVB本身而言,更多是對過去二十年經驗的「克隆」,而非超越。