德國電影《浪潮》改編自小說家托德斯特拉瑟1981年發表的同名小說,小說取材於真實的歷史事件:

1967年四月,美國加利福尼亞州的一位高中老師為了讓學生們理解法西斯主義,用五天時間向學生們灌輸紀律性和集體精神,這項實驗在後來產生了嚴重的後果。

學生們竟真的代入進去,並和對此持不同看法的人發生爭鬥。

據說當年這項實驗引發了不小的爭議。

1960年代冷戰的特殊時間段也讓這起「納粹速成手冊」成為西方陣營攻擊東方陣營的「樣板」——

縱觀法西斯和所謂的集體主義,就是在洗腦,就是把人們變成機器。

政客和媒體如是說。

隨後托的斯特拉瑟在此基礎上改編成小說,2008年被德國人拍成了電影《浪潮》。

後來這部電影幾經輾轉在國內被一部分觀眾知悉,彼時紅色帝國早已成為歷史遺迹,正逢經濟高速發展的國人對這部電影也並不感冒。

不過對於德國人而言,其特殊的歷史背景和戰爭遺留至今的創傷讓電影《浪潮》成為自由主義者時常拿來提醒人們的警示。

「1

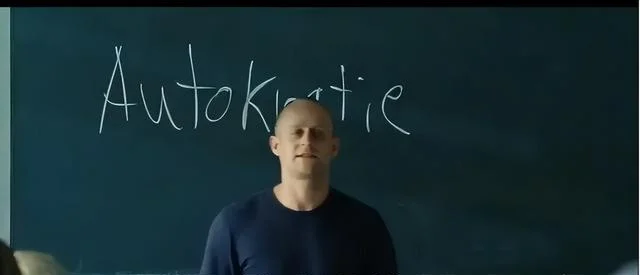

《浪潮》里的始作俑者(電影)是德國一所高中的歷史老師文格爾(約根沃格爾 飾),比較不幸的家庭出身促使他自學成才,後來應聘成為高所學校的歷史課教師。

注意這個人物的身世背景,在之後,隨著他發起「浪潮」實驗的過程中,我們可以感知到他也開始「入戲」了:

無論他本人承不承認,他都在享受虛擬實驗中被尊敬的感覺。如要求學生們把自己虛擬為「浪潮」中的唯一領袖,在課堂上同他講話前一定要舉手,他允許后才可以發言。時時尊稱他為「文格爾先生」。

接下來,他在虛擬條件下對「浪潮」進行理想定義:

首先,我們是一體的。

其次,我們是唯一的。

最後,我是一體中的唯一。

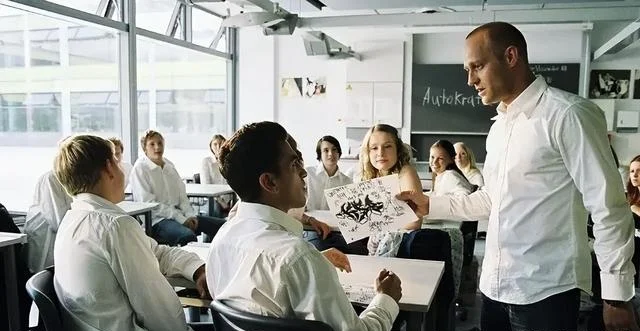

為了強化這種集體屬性,他還要求學生們統一著裝,穿白色襯衣和藍色牛仔褲。

學生們在這個虛擬實驗中的態度也在漸漸轉變,他們從不屑一顧到嘗試代入,從唯我獨尊到彼此看顧,從「我」到「我們」。截止到目前,大家狀態似乎還是正常的。

然而事情漸漸開始向著不太美妙的方向發展:

已經「入戲」的學生們開始自發組織起來,晚上成群結隊在各種建築物上噴塗「浪潮」的標誌,他們自動自覺地彼此之間行「浪潮」禮。甚至開始對拒絕更換服裝的同學譏諷謾罵。

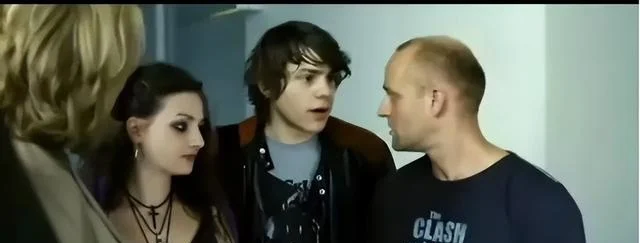

學生馬爾科(馬科斯雷邁特 飾)在「浪潮」實驗發起前對女友卡羅(詹妮弗利奇 飾)言聽計從,實驗開始后,年少懵懂的他開始覺得女友並不了解他,包括他在生活上的痛楚,相反已經加入「浪潮」的同學們無論男女都是他值得信賴的傾訴對象,大家彼此真誠地討論生活規劃和人生,這讓他有了一種歸宿感。

這在以前各自為政的班級里不可想象。

馬爾科在「浪潮」中找到了一種「大家庭」的溫暖。有這種感覺的還有另一位學生蒂姆(弗雷德里克勞 飾)。如果說馬爾科只是感覺到溫暖的話,蒂姆已經把「浪潮」當作唯一的人生歸宿。

在「浪潮」之前,蒂姆自卑、懦弱,他經常受到學校霸凌,沒有同學會出手幫他,大家只是在看笑話。「浪潮」開始后,同學們成了「我們」,當他再次受到霸凌時,和他身穿一樣服裝的同學們出手了:

「我們是一體的。」

愛護、幫助、關懷。

蒂姆成了「浪潮」最忠實的擁躉。

然後,他和很多同學說:

「我們是唯一的」。

「2

對於文格爾老師的「浪潮」實驗,其他班級和校方最初只是當作是一場尋常的模擬「遊戲」,但人們開始發現這些統一著裝的孩子們似乎有些出格了:

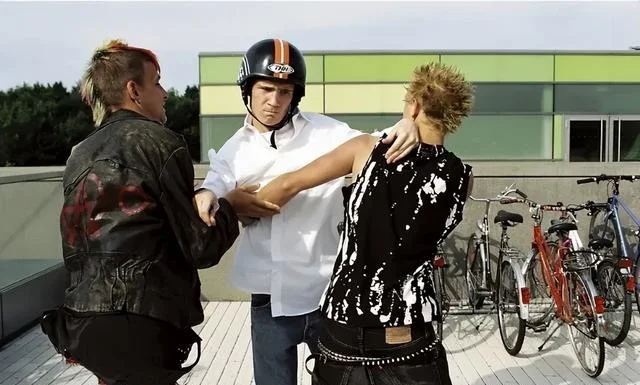

他們開始攻擊對「浪潮」有不同看法的人,開始印刷關於「浪潮」的宣傳冊,開始在公共場合宣傳「浪潮」並用語言甚至武力應對「異類」。

要命的是,通常這種衝突中,被攻擊的是一兩個,而「浪潮」則是一群。

至於始作俑者文格爾老師,或者此時已是「浪潮」中的「文格爾先生」,他沒有意識到這些問題,僅僅只是告誡和規勸,可他同樣沒有再提「社會實驗」這件事。

他很享受現在的狀態,很享受那種「我是一體中的唯一」的狀態。

對於一個家庭出身不幸,靠多年拼搏走上教師崗位的人來說,或許他並沒有在「浪潮」中得到實質性的好處,但那種「我即權力,我的話便是唯一」的感受,對於他,或是對於任何人來說都難以抵擋。

儘管從觀眾角度看文格爾,他時常保持清醒,比如蒂姆忠誠到願意自發當他的貼身護衛,他拒絕了。可他遲遲不願結束這場「實驗」,作為一個成年人,一個中年男人,文格爾不可能感覺不到「浪潮」這項實驗正在變質。

他保持沉默,甚至有意無意間左右著同學們的行為。

直到有一天,馬爾科在同卡羅因為「浪潮」的爭執中打了卡羅,他懵了。跑去找文格爾,他說「我覺得我們不對勁,浪潮不對勁。我們變了。」

文格爾溫言軟語,依舊沒有明確表態。

但文格爾的妻子告訴他:

「承認吧,你很享受。」

他方才恍然大悟:

我好像把這群孩子們帶歪了。

但此時,「浪潮」幾乎成為校園公敵。其他同學不明白為什麼一言不合就會招致攻擊,為什麼一定要和「浪潮」一樣穿著統一的衣服才能入場,為什麼只有「浪潮」的同學才能說話。

至此,雙方終於爆發了激烈衝突。

「我們是唯一的?」

文格爾此時也許終於清醒過來了。

「3

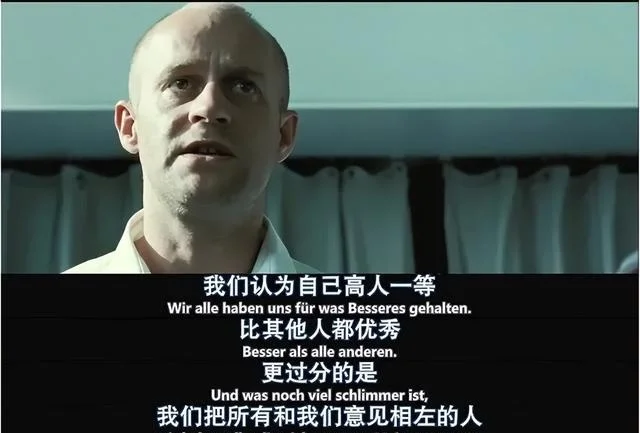

在文格爾召集的一次「今天的會議關係到『浪潮』未來」的集會上,他站在講台上,告訴大家:

「我們是未來的希望,是德國的希望,我們可以改變這個社會,我們要用我們的熱血為德國的未來指引方向!我們是德國的唯一!」

台下同學們紛紛鼓掌。

馬爾科按捺不住大聲呼喊「你是錯的!」

文格爾也不含糊:

「把這個叛徒帶上來!」

幾個同學將其扭送到講台上。

文格爾問:

「接下來我們要怎麼處置他?」

同學們茫然:

「不知道啊,是你要我們把他帶上來的啊。」

文格爾緩緩說道:

「同學們,都散了吧,這就是場實驗,我錯了。」

同學們嘩然,似乎大家的大腦開始嘗試切換模式,唯獨蒂姆崩潰了,他掏出槍指著文格爾說「你告訴大家『浪潮』沒有結束。」

文格爾遺憾地搖了搖頭。

蒂姆痛哭流涕,然後他把槍伸進自己的口中扣動了扳機……

影片結束時,「浪潮」的同學們聚集在學校外或茫然或哭泣,他們看著被警察押走的文格爾,沒有人知道這段時間自己究竟在做什麼。

但人們只看到蓋上白布的蒂姆被抬走。

他人生中也許最幸福的時光就是在「浪潮」中度過的,只是「浪潮」沒了,他的信仰也沒了,他的生命失去了存在的意義。

「4

本文中所有對白和台詞都非原片,是我個人的總結歸納。

包括這句:

「用德國的劍為德國的犁開闢土地」。

這句話從不同的人嘴裡說出來效果不一樣。

比如同樣是「今年落榜,明年二戰」,從理科生和「美術生」嘴裡說出來結果也截然不同。

其實就我而言,不便過多評價《浪潮》包含的意味。

只是我覺得在人類文明發展的長河中,似乎總是從一個極端滑向另一個極端。

在某年的歐洲議會上,一名黑人女議員言之鑿鑿:

「歐洲是你們的,也是我們的,但歸根結底還是我們的」……

抱歉,只是調侃式總結。

矯枉過正的思維和行為同樣存在於西方,同樣在某年的德國,幾百名德國女性遭遇某國難民集體性侵,但似乎大家依舊都在小心翼翼地表達自己對「愛與和平」的堅持。

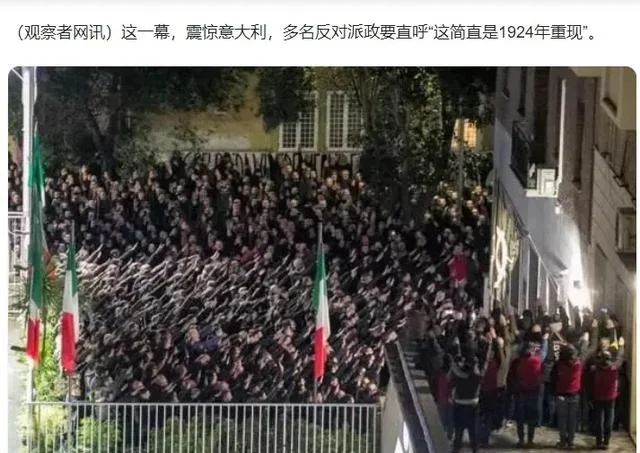

然而這種近乎自虐式的容忍終於在今年爆發——

義大利,數百名右翼人士集會上,人們統一開始行納粹禮。

此舉震驚了整個歐洲。

更令人震驚的是,互聯網上(注意,是網上)支持此舉的歐洲人越來越多……

物極,必反。

《浪潮》是部小眾電影,但它之於我的觀感是震撼的。

當年美國加利福尼亞那位高中老師可能自己也沒想到,過去了這麼多年,他的實驗從歷史中走進電影,又從電影里走進現實。

蒂姆這個角色之所以崩潰,很大程度上和他從集體的呵護中得到力量又失去力量有關。文格爾不同,他是成年人,他在一定程度上終於恢復了理智。

如果把這兩個角色同樣代入到現實呢?

誰能保證在某個特定的時間段里,人人都能拒絕極端?

所以,對於《浪潮》,我只能留白於此。

最後說一句:

《浪潮》是一部好電影。