國內平台上播放的《斯巴達300勇士》都是刪減版,早些年在網吧里還能看到未刪減版,主要都是兩軍對戰時國王拔刀給人斷手斷腳的血腥場面。鏡頭非常流暢,對血漿片痴迷的觀眾可以在網上搜資源。

這部電影的拍攝風格和敘事形式在當年(2007年)也算是獨一份:

有人說它是加長版的MTV,講的是古希臘的故事,音樂都是ROCK風格。還有人說它是「取悅同性戀的電影」,電影里所有斯巴達勇士在國王的帶領下穿著內褲裹著披風展現肌肉,因此在很多場景里,大家都能看到這群猛男以無意義的姿態表達情緒,比如看著天神阻止波斯大軍用雷電擊毀船隻,這群男人站在懸崖上振臂高呼,鏡頭對準他們的胸肌和肱二頭肌一頓猛拍……

後來美國人自己也拍了一部惡搞電影《這就是斯巴達!》,索性坐實了坊間評論,尤以國王之死最有搞笑——

他身上還倒「蓋」著一個死去的勇士,兩個人以「69」式面對天空。

所以總的來說,好像美國人自己也比較膩味這種「主旋律」電影。可能在視覺效果上確實不錯,但藝術性同樣也不高,尤其是其在故事中通過國王、王后、長老和波斯皇帝等的隱喻表達太直白也太粗糙。

但對於大多數人來說,看著真爽。

戰鬥場面驚人地逆天,就說一排排斯巴達人在國王的帶領下用盾牌抵禦波斯大軍,然後砍瓜切菜一般挨個屠戮。

不過在伊朗那邊看來,這電影屬實有些「大不敬」:

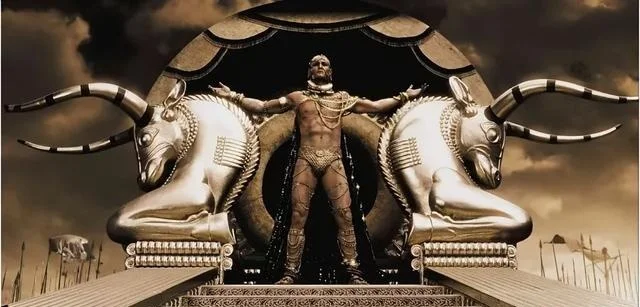

波斯歷史上著名的皇帝薛西斯一世持續開拓波斯帝國的疆域,這個橫跨歐亞非三大洲的龐大帝國在其執政期間藝術、經濟和軍事等領域均有建樹。而在《斯巴達三百勇士》中,薛西斯(羅德里克桑托羅 飾)通過電腦合成技術,變成了一個渾身掛滿黃金長相陰柔卻身材龐大的巨人。

進攻希臘城邦妄圖毀滅西方文明發源地的波斯大軍更離譜,他們長得奇形怪狀,有羊頭人身,還有連體人,護衛皇帝的禁衛軍在戰鬥中被打掉面具,人們看到這些所謂的波斯軍隊的精英「長得跟驢踢的似的」。只有一點較為寫實,即在征伐希臘的波斯軍隊中,確實有著不同的人種,只是多少都要加上一些怪異的裝飾和武器。

因此該片當年上映后,伊朗對此禁映,認為其「嚴重籌劃了波斯形象」。

說起來,人類確實很複雜,作為一個穆斯林國家,在面對「形象」問題時,同樣無法做到「有教無國」,無法同伊斯蘭時代之前的世俗時代切割。

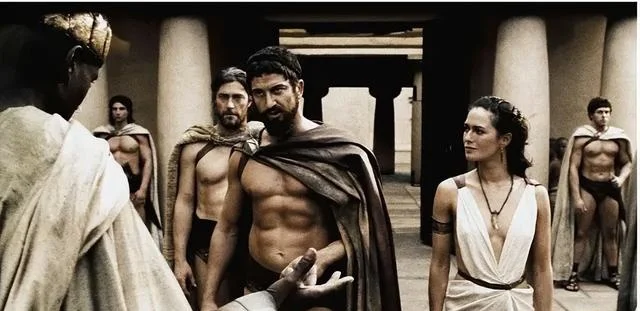

而以電影本身所表達的政治寓意而言,國王列奧尼達(傑拉德巴特勒 飾)無疑代表處處受制於國會的美國總統,王后(琳娜海蒂 飾)象徵著總統的忠實盟友,那些醜陋腐朽的長老是「收了境外勢力錢」的政客,獻祭給長老的美少女則是美國的年輕人和國家的未來。

編劇柯特約翰斯塔德據說和美國軍方保持著長久的合作關係,此前寫過《海豹突擊隊》和《勇者行動》等劇本,主題都是美國軍隊在全球範圍內圍剿恐怖主義的故事。

《斯巴達三百勇士》可看作是他最著名的作品。為此還曾獲得過2008年「土星獎最佳編劇」提名。

主演傑拉德巴特勒,很多內地觀眾也是通過這部電影認識了他,後來他還主演過《白宮陷落》一二部,這是內地譯名,原片直譯是《奧林匹斯陷落》,他扮演的是保護總統的保鏢。單看原片片名也能看出來主創團隊將總統官邸白宮喻為古希臘神話中掌管眾生的神所,那麼總統是神話中的誰自然也不言而喻。

東西方在涉及到政治隱喻方面的文化作品基本上都也遵循著「先抑后揚」的套路,《斯巴達三百勇士》開場就介紹了選拔勇士的嚴酷條件,以及「如何成為一個合格的斯巴達男人」,然後在一個風和日麗的某一天,從遠方疾馳而來幾個不速之客,一個黑人使者告訴國王和王后「要麼投降,要麼死」。

國王則藉此DISS了一下友邦雅典:

「如果那群政客和戀童癖都不鳥你們,那麼我們也不會鳥你們。」

接著在使者的質疑中喊出了那句「這就是斯巴達!」

隨即一腳把他踢進井裡。

在質疑聲中,友邦雅典猶疑不決,斯巴達內部的長老早已匍匐在波斯人的金幣堆前。作為捍衛「土地與空氣」的領導者,國王列奧尼達帶著三百名近衛軍奔向溫泉關阻止波斯大軍。此處美國人又秀了一把優越感——

半道上他們遇到了別的城邦的友軍,兩邊互噴了一下,列奧尼達說「我們斯巴達人生下來就是戰士」。後來琢磨了一下,總覺得在藍星第一的位置上待久了,美國人真的會有種連盟友看不起的優越感。

儘管事實上,每次看到美國總統帶著日韓兩位領導人出場的畫面,我確實有種「左執蒼右牽黃」的感覺。

說回電影,《斯巴達三百勇士》到了溫泉關這一環節基本上才算正式進入了正片環節:

打就完事了。

那叫一個屍山血海,波斯人漫天的箭雨說不上是不是借鑒了張藝謀的《英雄》,反正看上去同樣烏雲遮日,斯巴達人躲在盾牌下嘲笑對方是懦夫,然後帥氣地起身和對方的步兵、騎兵以及各種奇形怪狀的軍隊作戰。

最後因為叛徒的出賣,波斯人繞道後方抄底,國王和勇士們血戰到最後一刻。

故事的另一條線上,被卑鄙政客玷污的王后隻身來到雅典,一番慷慨陳詞后說服議員們和斯巴達結盟共同抵禦波斯人的入侵,並手刃政客給自己報了仇。後來還拍了部續集,講的就是斯巴達王后帶領大軍同雅典人會合殲滅波斯人的故事,但其影響力不如這部《斯巴達三百勇士》,而且片中主要人物也不再刻意賣肉,穿得保守了許多。

我年輕的時候還是蠻喜歡這部電影的,荷爾蒙、腎上腺素,要什麼有什麼。對影片近乎直白的政治隱喻倒不太明晰,後來稍微成熟一些了,這部電影就成了一種中二時代的回顧。倒無意去嘲弄主創的構思和借喻,畢竟歷史上古希臘人確實團結在一起抵禦了波斯人,將其止步於小亞細亞。

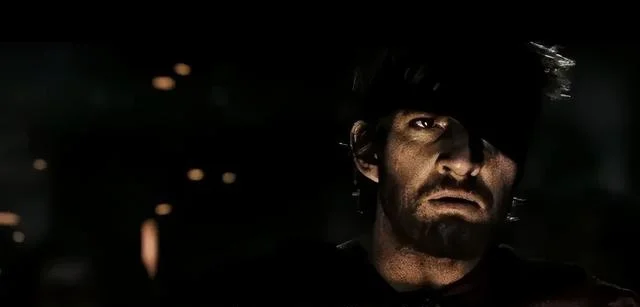

《斯巴達三百勇士》最後唯一倖存的軍人(大衛文翰 飾)在戰前作了一番慷慨激烈的演講,大意是要記住國王,記住斯巴達精神,然後,帶領著成千上萬名斯巴達勇士沖向波斯人的軍營。

嗯,成千上萬的肌肉男,穿著內褲沖向敵人……

作為歐洲文明的發源地,古希臘文化及神話元素至今都影響著西方世界的影視作品。影片創意是好的,但表現形式值得商榷。相比之下,梅爾吉普森的《勇敢的心》和《愛國者》可能更「下沉」一些,那種激昂的、藐視一切的、孤芳自賞的中二,不適合成年人。

尤其對現在的我來說,更喜歡《戰馬》《波斯語課》之類的反思戰爭給人類造成巨大傷害的電影。生命是可貴的,生活是美好的,沒有誰看誰不順眼就砍一刀的道理。

好在如《斯巴達三百勇士》這類過於生硬展現的影片終究是少數,當年的激昂現在看來也有幾分戲謔和調侃,作為一部商業片,它是成功的。

但它僅僅作為娛樂消閑看待即可。