「向下共情,向上創作。和普通人站在一起,思考人類命運。」

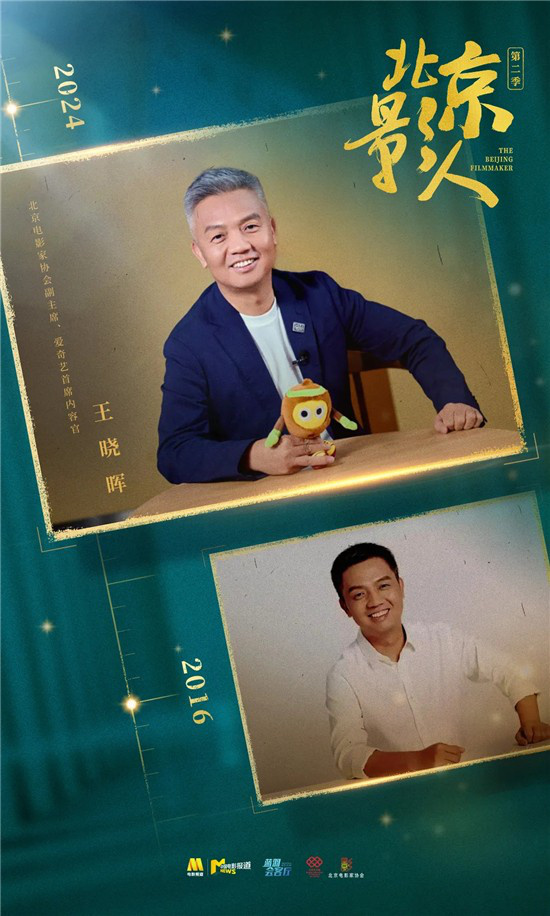

王曉暉是在1990年來到北京,他的「北京情結」從那時開始,在北京34年,天安門、復興門、三里屯、亮馬河,這些地點標記了他的成長。最初的一腔熱血,現在逐漸沉穩,卻又不曾冷卻,年輕的意氣風發如今變成一個個前行的腳印、一部部優質的作品,在他引領下的愛奇藝,正在用層出不窮的佳作充實整個行業。

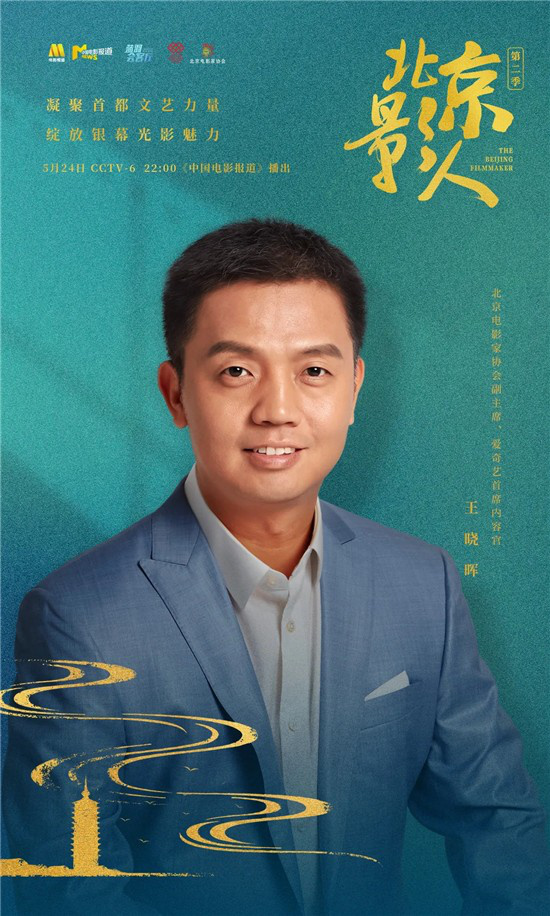

《中國電影報道》「藍羽會客廳」特別策劃——《北京影人》第二季第五期節目,電影頻道主持人藍羽對話北京電影家協會副主席、愛奇藝首席內容官王曉暉,再憶鮮衣怒馬,今朝築夢揚帆。

藍羽:您是哪一年來的北京?

王曉暉:我來北京有三十四年了,1990年來的。

藍羽:還記得初來北京的夢想是什麼嗎?

王曉暉:當時做媒體,有很大的情懷,我們大學畢業的時候老師送了幾個字:為民鼓呼死不辭。還是意氣風發的,因為年輕嘛。

藍羽:曾經有想象過自己有一天會成為影視方面的工作者嗎?

王曉暉:想過,我就想虛構的創作和非虛構創作,新聞是非虛構創作,它們是有異曲同工之處的。而且大量影視作品的劇本來源於新聞素材、新聞事件。新聞對我現在的影視創作最大的指引就是,當你了解中國以後,會跳出來,以更大的格局去拍,這樣的影視劇拍出來會更有力量。

藍羽:現在我們所在的亮馬河是北京運河非常重要的組成部分,聽說愛奇藝也有關於運河題材的作品即將和大家見面?

王曉暉:是,我們有一部已經拍完的作品叫《北上》,是茅盾文學獎獲得者徐則臣老師寫的一部小說,他寫了幾十年在運河兩岸生活的人家,跟著時代的變遷他們生活的一些變化,應該在今年最晚第三季度能上線。演員有白鹿、歐豪、翟子路,還有一些藝術家和戲骨一起加入。另外還有一個古裝題材作品準備今年年底開拍,叫《兩京十五日》,改編自馬伯庸的暢銷書,是一個明代的傳奇故事,剛好是沿著運河,從南京到北京,京杭大運河。

藍羽:所以北京這座城市,也是見證著運河文化的發展和變遷。

王曉暉:對,運河給北京帶來很多很多的靈氣。

藍羽:您作為愛奇藝的首席內容官,對於愛奇藝的內容方面是怎麼樣去把控的呢?

王曉暉:做內容其實壓力還挺大的,最重要的還是責任的問題。一個劇,上千萬人的觀眾是非常容易達到的,最火的一些電影和電視劇觀眾就有幾億人,給他看什麼責任非常重大。我們對內容方面的一個定位,原來叫「悅享品質」,就是品質要高,在「悅享」品質的定義之下,我們又談到了「青春、陽光、正能量」,又補充了「向善、向上、不迎合」,根據不同的階段,我們不斷地給它附加意義。

藍羽:對於愛奇藝來說,非常成功的一個劇場就是「迷霧劇場」 ,比如《無證之罪》《隱秘的角落》等都收穫了很多觀眾的喜愛。「迷霧劇場」是如何從這些海量的網路文學當中去找到適合影視開發的作品呢?

王曉暉:「迷霧劇場」是我們突破內容類型的一個嘗試。第一個,那時候大部分都是長劇,還是延續了電視劇的模式。第二個在內容的類型上,很多都是古裝劇,玄幻、古偶、仙俠還是比較多,我們認為不管是以往的經驗,不管是電影還是電視劇都是百花齊放的,一個人的需求不可能只有一種,一百個人的需求不可能一樣,所以多樣化從哪入手?一個是借鑒了國外短劇的經驗,一個是借鑒了類型劇的經驗,就是在短劇裡面做什麼?我們說懸疑性,包括《隱秘的角落》《沉默的真相》推出以後發現獲得了很好的效果。

「迷霧劇場」走過了很多年了,第一要保持它鮮明的風格,迷霧的這種風格,各種各樣的題材都可以做「+懸疑」的特色,因為懸疑是一個鉤子,一個形態,同時把故事做得更精緻,更有創新性,而不是聚焦在為了犯罪去拍這個題材,重要的還是要在懸疑的氛圍中探討人性的複雜、多元和嬗變。

藍羽:那麼在這些原有的IP之上,怎麼樣能更好地把它們做一些電影的轉化呢?

王曉暉:有一些IP其實在電影和電視劇方面,都能夠實現「雙星閃耀」的局面,《三大隊》就是一個很好的例證,電影很好,電視劇《三大隊》也播得很好,而且兩者真的是交相輝映。一個完全是按照電影的敘述方式,把故事做得簡單、線性思維,一個是按照電視劇的方式,人物多,同時把敘述的主線、暗線弄得很豐滿,這樣連續性的鉤子一集鉤一集,能夠把人物命運展現得起承轉合。這是它的優勢,實現了。

按照這個邏輯的話,我們有一些適合改編的電視劇IP,向電影的轉化是有很大可能性和空間的,比如《狂飆》,現在也是在做電影的劇本。

藍羽:《狂飆》會沿用原班人馬和陣容嗎?

王曉暉:主創的班底我覺得可能是原有的,但是新的故事線和新的人物也會進來。

藍羽:期待著全新的呈現。愛奇藝的「大家劇場」和「微塵劇場」也是接下來大家非常期待的,將會從哪些方面來著力?

王曉暉:「微塵劇場」就是短劇集。短劇對老百姓現在來說是一個比較友好的類型,時間短,在最短的時間內能看到好的故事,是大家共同的需求,在短劇當中也更有可能性去運用比如電影影像最高級的一些表達手段,去把影視語言做得更好。

「大家劇場」一般是長劇,是一個巨制。「大家」第一個含義指的是大文學家、大作家的一些文學作品,現在很多影視作品要有力度,必須向哲學、向文學去借力,所以我們在一些優秀的作家當中選擇了一批優秀作品,去進行影視化的改編,比如梁曉聲老師、劉震雲老師、陳彥老師,像賈平凹老師的《高興》在西安開機了,還有一些正在劇本當中。「大家」的第二個含義就是我們想描寫大家,作品里的是芸芸眾生,這兩個結合起來還是想在現實主義題材方面有更大的突破。

藍羽:剛才您提到的這些大文學家的作品,有機會會改編成電影嗎?

王曉暉:有,比如我們現在在做的《兩京十五日》,包括梁曉聲的《父父子子》、賈平凹的《高興》、陳岩的《星空與半棵樹》,都具備了我們做電影的厚度和做電影敘事的可能性,而且都是很厚重的現實題材,和當下的共鳴很高,現在電影是缺這樣的內容的,缺一些更大時代背景下對人類命運更深的關注和思考。

藍羽:說到劇集和電影,在愛奇藝的規劃上,是怎麼權重兩個部分的比重呢?

王曉暉:劇集在流媒體平台來說,還是主要的一個類型,因為連續劇幾十集,符合大家在流媒體平台上看劇的習慣和流媒體平台上的商業模式。電影我們有兩種類型,一種是院線電影,一種是網路電影。網路電影為院線電影做重要補充,比如院線的武俠電影少了,有些忠誠觀眾非常喜歡,院線電影里沒有這個類型,就可以在網路電影里去補充,另一種補充是創新型的,比如奈飛的《愛爾蘭人》,四個多小時,這在院線是很難的。

未來一部電影拍七個小時也可以,拍二十分鐘也可以,從時長上而言,只要便於發揮視聽極致的可能性存在,都可以自由地在流媒體上去創作,尤其是給年輕導演、編劇提供了巨大的創新空間。

藍羽:那麼未來在創作上會有什麼樣的方向和目標?

王曉暉:當下我們是進入了一個「向下共情,向上創作」的時代,向下共情就意味著我們要和普通人站在一起,當下普通人的心態、當下普通人的所思所想,是我們需要密切關注的,同時要把裡面的思想、價值傳遞出去,是對人類命運的一種思考,希望傳遞這些東西。市場的容量是地板和天花板,把審美做得更高,把故事做得更好,把沉浸感通過視聽的體驗做得更極致,這樣才能把內容創作的天花板打開,才會發現更嶄新的一片天。

藍羽:提到愛奇藝,就會想到非常青春的那一抹綠色。您作為北京電影家協會副主席,將怎麼為北京的電影界注入更多愛奇藝的這種青春基因?

王曉暉:愛奇藝的綠色代表青年,代表青春,剛剛過完14周歲的生日,愛奇藝本身年輕。除了一如既往支持北京國際電影節,最重要的是把更多機會給到北京年輕的電影人,讓他們的生機能夠儘早昂然地噴薄而出,能夠讓更多可能性在新媒體方面綻放,幫助青年電影人成批量的在北京的土壤上湧現出來。